Démantèlement et ouverture de quatre vannages sur la Vence

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 03/06/2010

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2003 décembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vence |

| Distance à la source | 14.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 1.51 ‰ |

| Débit moyen | 2.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRB1R578 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

| Département(s) |

ARDENNES (08) |

| Communes(s) |

FRANCHEVILLE (LA) (08180) POIX-TERRON (08341) SAINT-MARCEAU (08388) TOULIGNY (08454) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer la continuité piscicole.<br /> </p>

<p>Diversifier les habitats du cours d’eau</p>

Le milieu et les pressions

<p> La Vence est un affluent rive gauche de la Meuse de 34 kilomètres de long. C’est un cours d’eau salmonicole, classé « cours d’eau à migrateurs » (art. L.432-6 du Code de l’environnement). Le peuplement piscicole est composé du chabot, de la truite, de la lamproie de Planer, du vairon, de la loche franche, de la vandoise, du goujon et du gardon.<br />Le fonctionnement naturel de la Vence est modifié par la présence de onze vannages. Ces ouvrages sont historiquement utilisés pour produire de l’énergie hydraulique à des fins artisanales ou industrielles. Ils ont aujourd’hui perdu leur usage originel (à l’exception d’une microcentrale toujours en activité) et servent uniquement à la régulation des eaux à l’étiage.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> La non-concertation lors de la manoeuvre de ces vannages présente un risque d’aggravation des inondations. Ceci conduit le syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence (SIETAV) et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) à s’intéresser au devenir de ces ouvrages et à proposer des aménagements pour chacun d’entre eux. Les propriétaires et les élus restent très attachés à leur ouvrage et souhaitent à l’unanimité les conserver. Grâce au discours argumenté de l’équipe du syndicat de rivière, trois propriétaires acceptent de tenter l’expérience et de laisser les vannages ouverts.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Les vannes sont maintenues ouvertes sur deux ouvrages vétustes (vannage de Saint-Marceau et de Poix-Terron) et deux vannages peuvent être démantelés (vannage de Saint-Ponce et de Touligny). Sur le site de Saint-Marceau, le système de vannage est encore en place mais les vannes ne sont plus manoeuvrables et restent en position ouverte.<br />Des travaux de protection de berges et de diversification des écoulements sont réalisés à chaque fois sur quelques centaines de mètres en amont et en aval des dispositifs de vannage. Des déflecteurs et des peignes de bois morts sont installés pour diversifier les écoulements, limiter l’érosion des berges et rétrécir le lit de la rivière. Des pieux de saule sont mis en place afin de recréer la ripisylve. Ces travaux sont effectués de façon artisanale avec l’utilisation de matériaux rustiques, sans utilisation d’engins motorisés dans le lit mineur.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’est prise.</p>

Le suivi

<p> Aucun état initial n’est réalisé. En 2005, un suivi hydromorphologique est entrepris sur le site de Saint-Ponce (commune de La Francheville). Le compartiment piscicole et les invertébrés sont également étudiés. L’étude compare notamment une station située dans le remous d’un vannage resté en position fermé à une station restaurée.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Les aménagements dans le lit mineur passent sans encombre les crues de l’hiver. Les suivis mettent en évidence une augmentation de la diversité des habitats du lit mineur notamment en termes de vitesses d’écoulement et de profondeur. Une régression des substrats minéraux fins (colmatage) au profit des substrats minéraux plus grossiers (favorables aux frayères) est observée.<br />Sur le site de Saint-Marceau, il reste une chute d’eau assez importante au niveau de l’ouvrage pouvant gêner la montaison des poissons. Les remontées sont toutefois possibles par le canal de décharge puisque des truitelles sont retrouvées en amont de l’ouvrage.<br />Sur le site de Saint-Ponce, tout le dispositif de vannage est encore en place et la hauteur de chute conservée est encore conséquente. L’ouverture des vannages ne constitue qu’une étape pour la restauration de la continuité. Actuellement, une étude globale autour de la gestion des ouvrages est en cours et doit permettre de programmer les travaux sur l’ensemble du bassin. Bien qu’étant au départ réticente à l’opération d’ouverture des vannages, l’association locale de la pêche présente sur cette portion de cours d’eau est satisfaite des résultats.<br />À ce jour, ces aménagements conviennent aux différentes communes.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Ancienne poudrière, le site de Saint-Marceau est riche en histoire. Une valorisation pédagogique et historique des lieux devrait être envisagée avec le soutien de la communauté d’agglomération.</p>

Coûts

<p> Pas d’investissement financier. L’opération a nécessité quatre à cinq jours de travail pour trois agents.</p>

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence (SIETAV)

|

| Contacts | Grégory Stéphan |

|

Syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence

Mairie - 08000 La Francheville

gregory.stephan08@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création de mares et de zones d'étrépage dans le marais des Hauts Buttés (08)

Page mise à jour le 05/06/2018

Créée le 03/03/2010

Créée le 03/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Création de mares et de zones d'étrépage dans le marais des Hauts Buttés (08) |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.20 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | APB |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2100273

FR2112013

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Favoriser le développement des espèces (faune et flore) caractéristiques des landes humides et des tourbières

Diversifier les strates herbacées

Le milieu et les pressions

Le marais des Haut-Buttés se compose majoritairement de marais tourbeux acides et de landes humides. Trèfle d'eau, Linaigrette et Drosera font partie des espèces présentent sur le site.

Les opportunités d'intervention

La commune de Monthermé a toujours eu une vigilance particulière pour cette zone humide, le classement en site Natura 2000 a permis l'accès à des fonds pour mettre en oeuvre ces travaux. Ils ont été réalisés par l'office national des Forêt, ancien animateur du site Natura 2000.

Les travaux et aménagements

Au total 10 zones d'étrépage et 4 mares ont été crées en 2007 et 2008. Une pelle mécanique adaptées aux sols peu portants a été utilisée. Le chantier a été suivi par l'ONF, animateur du site Natura 2000 à l'époque. L'ensemble des matières organiques a été exporté en dehors du marais pour ne pas impacter les habitats d'intérêt communautaire voisins.

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

En termes de gestion, une partie du marais est laissée en libre évolution (50% de sa surface), tandis que l'autre moitié est gérée par pâturage équin (konik polski). Cette race rustique et légère impacte moins le sol que les races locales ardennaises. Cette mesure a été mise en place grâce à un contrat Natura 2000.

Actuellement, un léger pâturage par 3 chevaux est réalisée sur le marais, avec une rotation sur 3 parcs pour limiter le surpâturage de certaines zones.

Les mares et les zones d'étrépage sont laissées en libre évolution. Quelques secteurs ont été mis en défens en 2018 suite à une concertation avec les associations naturalistes et le lycée agricole de Saint-Laurent, pour limiter l'impact du pâturage sur la végétation des mares.

Le suivi

Un suivi bisannuel de la végétation des zones étrépées et des mares est réalisée, tandis qu'un suivi trisannuel est effectué pour le suivi des odonates. Les suivis de végétation reposent une méthode de présence/absence des espèces. Pour les odonates, il s'agit également d'un suivi qualitatif.

Le bilan et les perspectives

Il est malheureusement difficile de tirer des conclusions fiables sur l'impact des travaux, notamment car un état initial avant travaux n'a pas été réalisé. De plus, les suivis ont effectivement débuté en 2012 et un second passage a eu lieu en 2015 pour la botanique.

Il faudra donc d'autres relevés et un peu plus de recul pour décrire l'évolution de ces zones restaurées.

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

40000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - FEDER - FEADER - Etat - Région - Agence de l'eau Rhin-Meuse |

| Partenaires techniques du projet | - Parc Naturel Régional des Ardennes - Office National des Forêts - Société d'histoire Naturelle des Ardennes - Lycée agricole de Saint-Laurent |

| Maître d'ouvrage | Commune de Monthermé

|

| Contacts | Monsieur le Maire |

|

Hôtel de ville

08800 Monthermé

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Restauration de bras morts sur la vallée de l’Aube et maitrise foncière

Page mise à jour le 19/10/2017

Créée le 12/01/2010

Créée le 12/01/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 2.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Réserve de Pêche |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FFHF24 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

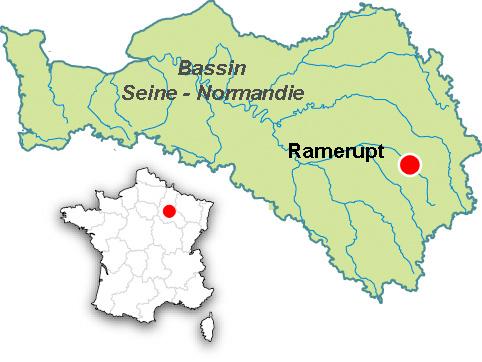

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

| Département(s) |

AUBE (10) |

| Communes(s) |

RAMERUPT (10314) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Mise en œuvre du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG)</p>

<p>Maitriser le foncier</p>

<p>Restaurer les habitats, la continuité écologique, conserver, entretenir et surveiller le site</p>

<p>Développer la reproduction du brochet sur la vallée fortement influencée par la gestion des grands lacs réservoirs de l’IIBRBS (Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de la Seine)</p>

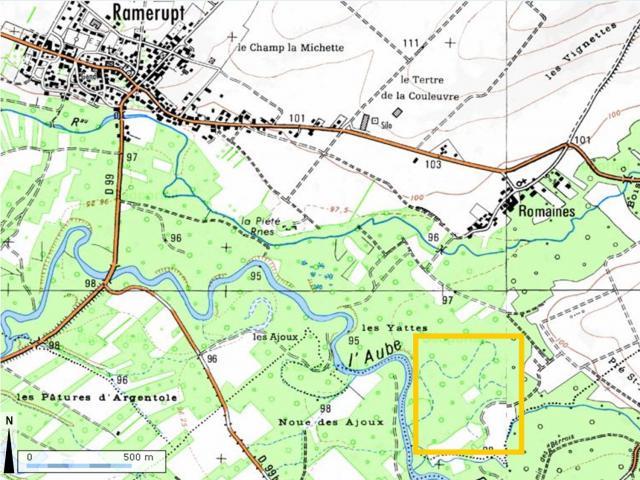

Le milieu et les pressions

<p>La vallée alluviale de l'Aube est constituée d'un vaste lit majeur dont les parcelles riveraines sont majoritairement boisées. La culture du peuplier y est dominante à la différence d'un bassin versant agricole sur la champagne crayeuse. Le milieu, très ancien et déconnecté, ne subit pas de pression directe, mais présente une zone de frayère remarquable, notamment pour le brochet ainsi qu'une zone de refuge en période de hautes eaux de la rivière.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>La démarche a été engagée suite à deux actions simultanées. Tout d’abord, l'achat d’un ensemble boisé de six hectares, incluant le bras mort du Noue des Roises, puis la participation au remembrement en cours dans la vallée. Ces deux actions ont permis un échange entre les parcelles boisées en peupliers et six autres zones humides. Six mois après cette échange, les travaux de remise en communication du bras mort avec l’Aube ont abouti à la reconnexion des milieux pour assurer la continuité écologique. L’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil Général de l’Aube, le Conseil Régional Champagne-Ardenne et la Fédération Nationale pour la Pêche en France ont cofinancé toutes les phases de l’intervention, de l'achat aux travaux de restauration.</p>

Les travaux et aménagements

<p>La mise en œuvre des travaux de restauration s’est déroulée en deux phases. La première intervention a concerné la restauration d'un corridor de végétation alluviale nécessitant un entretien sélectif et manuel de la végétation, un suivi par la coupe des peupliers puis la création de banquettes végétalisées et l'immersion de branchages (abris et supports de ponte). En parallèle, des travaux de terrassement ont permis de restaurer et de garantir la continuité écologique du bras mort avec le lit mineur du cours d'eau, dont l'évacuation des vases en dehors du lit majeur a été revalorisé sur des terrains agricoles. La dernière étape a été d'inscrire en réserve de pêche le site pour garantir la quiétude de l'habitat et de ces occupants.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

La gestion

<p>Les deux principales actions engagées sur le sites consistent dans l'entretien par la gestion raisonnée du corridor végétal réalisé et l'inscription en réserve de pêche.</p>

Le suivi

<p>En parallèle à la gestion effectuée précédemment, une observation des fraies de brochets est conduite chaque printemps.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Les premiers bilans sur l’évolution du site montrent une colonisation rapide par la population piscicole et une régénération naturelle de la flore. Sur l’aspect social, les retours ont montré des échanges facilités dans le cadre du remembrement, avec une revalorisation des points concernant les zones humides négociées. En outre, la bonne acceptation locale (élus et propriétaires) des actions menées a permis une collaboration étroite entre les exploitants agricoles et les habitants du village pour le stockage des vases, leur épandage et la mise à disposition du bois. Une seconde phase de travaux sera néanmoins nécessaire a l’issu du remembrement pour finaliser le chantier (prise de possession officielle de l’ensemble du foncier), l’objectif étant de reconduire l’opération sur les 6 autres zones humides et bras morts échangés. Enfin, des mesures compensatoires ont été mise en œuvre pour l'aménagement d’un chemin communal afin d'accéder à la propriété restauré.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Les actions ont été valorisées dans la presse et lors de la Commission locale de remembrement.</p>

Coûts

<p>Fonctionnement : 15000€ environ (animation, maitrise d’œuvre..) équivalent 50h/j</p>

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 30903 |

| Coût des travaux et aménagement |

43464

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 74367 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’Eau Seine Normandie - Conseil Général de l’Aube - Conseil Régional Champagne-Ardenne - Fédération Nationale pour la Pêche en France |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Fédération de l’Aube pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 10

|

| Contacts | Fabrice MOULET |

|

89 rue de la Paix 10000 TROYES

fedepeche10@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>MOULET F. (2003). Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles . Document technique et plan des actions nécessaires : 112</p>

<p>CHANCEREL, F (2003). Le brochet. Biologie et gestion. Collection Mise au point : 199</p>

<p>Agence de l’Eau Adour-Garonne (1999). Les petits aménagements piscicoles. Guide technique : 82</p>

<p>Agences de l’Eau. Les zones humides et la ressource en eau. Guide technique. Etude sur l’eau N°89</p>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS