Modification de la géométrie du lit mineur de l’OEuf à Pithiviers-le-Vieil

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2011 juillet 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Oeuf |

| Distance à la source | 15.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.53 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR93A |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400524

FR2400523

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

LOIRET (45) |

| Communes(s) |

PITHIVIERS-LE-VIEIL (45253) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les carctéristiques hydromorphologiques.

Améliorer de l'eau, en favorisant l'autoépuration par la diversification des faciès d'écoulements.

Reconnecter les zones humides alluviales.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Œuf, cours d’eau de 82 km de long, est un affluent de l’Essonne s’écoulant sur le plateau de la Beauce. Il est ali­menté par la nappe de Beauce. Son bassin versant s’étend sur une superficie de 285 km2. L’activité du bassin est prin­cipalement agricole avec des problématiques d’intrants (engrais, produits phytosanitaires) et de drainage des terres. La présence de centres urbains, notamment Pithi­viers, proche de la tête de bassin versant, et d’industries génère des pollutions ponctuelles récurrentes. En aval de la commune de Pithiviers-le-Vieil, l’Œuf a également connu des pollutions régulières causées par des eaux plu­viales non traitées et une station d’épuration qui fonc­tionnait mal. Celle-ci a été mise aux normes en 2009. D’un point de vue quantitatif, les prélèvements importants dans la nappe de Beauce pour l’alimentation en eau po­table, l’irrigation et l’approvisionnement des industriels jouent un rôle prépondérant dans la fluctuation des débits de l’Œuf, pouvant être impactant en période d’étiage. D’autant que la nature kars­tique de la nappe la rend plus vulnérable aux pollutions.</p><p style="text-align: justify;">Concernant l’aspect morphologique, cette rivière est recalibrée entre 1960 et 1970 dans le cadre du re­membrement agricole. On note également une opé­ration de curage et de rectification des méandres en 1985, principalement dans le secteur de Pithiviers-le-Vieil. Au cours de ces périodes, l’ensemble des petits chevelus situés en amont sont drainés et la majorité des exploitations abandonnent le pâturage au pro­fit des cultures plus intensives, détruisant ainsi les prairies humides associées. Ce recalibrage a pour ef­fet d’élargir le lit mineur de l’Œuf et de rendre son tracé rectiligne. L’étalement de la lame d’eau et la réduction des connexions latérales avec les berges, occasionnés par la dépose des matériaux de curage sur les berges, rendent le ruisseau plus sensible aux pollutions, avec une perte de fonctionnalité globale. Les conséquences de ces modifications hydromor­phologiques sont nombreuses avec notamment un réchauffement des eaux, la dégradation de la quali­té physico-chimique, avec des phénomènes d’eutro­phisation, et la réduction de la diversité des habitats. Le peuplement piscicole originel en est modifié, avec une disparition progressive des espèces d’eaux vives (truite fario, vairon et chabot) au profit d’espèces d’eaux plus lentiques tel que le gardon, la loche franche et l’épinochette.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">En 2006-2007, une étude globale des milieux est réali­sée sur les bassins versants amont de l’Essonne en col­laboration avec les chambres d’agriculture et des mé­tiers du Loiret. Ce diagnostic définit les principaux en­jeux du Contrat global Essonne amont signé en 2007 pour une durée de cinq ans et porté par le Syndicat mixte de l’Œuf et de l’Essonne (SMOE) créé en 2006.</p><p style="text-align: justify;">Ce contrat considère la restauration hydromorpho­logique comme l’un des enjeux majeurs pour le bassin versant de l’Œuf. Des actions sont souhaitées par certains élus et propriétaires riverains qui y voient la possibilité de redonner au ruisseau son aspect naturel. Pour réaliser ces actions de restauration, le technicien de rivière du SMOE, interlocuteur privilé­gié sur ce territoire, met en place une concertation avec l’ensemble des acteurs techniques et finan­ciers. Il rencontre également les différents proprié­taires pour expliquer le bien-fondé de la restaura­tion hydromorphologique en mettant en avant la plus-value écologique, paysagère et financière pour leurs terrains. Lors de ces rencontres, aucune opposi­tion forte ne se manifeste. Toutefois, quelques per­sonnes expriment des craintes quant à l’évolution de la faune piscicole, pensant que la diminution de la hauteur d’eau provoquera celle du nombre d’indivi­dus. L’absence d’usages forts sur ces parcelles favo­rise également la mise en place de l’opération.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent en la reprise des merlons de curage et au terrassement des berges sur 800 m. Les matériaux sont utilisés au fur et à mesure pour créer des banquettes enherbées et resserrer le lit mineur : ils sont déposés et tassés avec le godet sans stabilisa­tion pour permettre au cours d’eau de se réajuster si nécessaire.</p><p style="text-align: justify;">Avant le terrassement, une coupe sélective de la ri­pisylve est réalisée pour faciliter l’accès des engins de chantiers. Les résidus de coupe sont réutilisés et répartis sous les banquettes pour créer une assise. La face des banquettes exposées au courant (en rive concave) est gardée volontairement abrupte pour que la rivière recrée elle-même des sous-berges. Les banquettes non exposées au courant (en rive convexe) sont travaillées en pente douce. Elles sont ensemencées avec un mélange de graminées carac­téristiques des prairies humides pour fixer le substrat et limiter la repousse des orties ou des espèces inva­sives. Ce tapis végétal permet également de piéger les graines des végétaux inféodés aux milieux hu­mides, transportées par le cours d’eau.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

La gestion

<p style="text-align: justify;">Fauches d’espèces nitrophiles et dégagement des repousses de saules et de frênes réalisés par une en­treprise d’insertion au cours des deux années suivant les travaux.</p>

Le suivi

<p>Aucun état initial n’est fait sur ce site. Un suivi post travaux de la faune piscicole est programmé en 2015, soit trois ans après les travaux, au milieu du tronçon restauré.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Une semaine après la fin des travaux, 25 à 30 cm de sédiments fins (vases, limons) sont transportés naturellement vers l’aval et déposés en sortie de méandre. Trois semaines après les travaux, le substrat naturel est décolmaté et laisse place à des éléments plus grossiers, attendus dans ce type de cours d’eau (sables, graviers, blocs). Les algues filamenteuses et les lentilles d’eau qui colonisaient ce linéaire de cours d’eau disparaissent et l’Œuf retrouve une eau plus claire (moins chargée en matières en suspension).</p><p style="text-align: justify;">Cette opération a ainsi permis de rétablir la diversité d’écoulements, de substrats et d’habitats. L’échantillonnage du peuplement piscicole mis en place sur ce site n’est pas encore disponible. Cepen­dant l’évolution positive de la qualité du peuplement piscicole observée sur un site à proximité, ayant subi le même type d’opération, permet d’être optimiste sur les résultats à venir, avec, notamment, le retour d’espèces comme le chabot et la vandoise.</p><p style="text-align: justify;">Sur le site, on observe aussi une augmentation de la diversité des odonates et de la flore aquatique avec l’apparition dans le lit mineur de callitriche, de faux cressons et, sur les berges, d’iris des marais, de bal­dingère, de carex et de myosotis aquatique. Cette amélioration de la biodiversité est en lien direct avec les modifications hydromorphologiques et sédimen­taires du linéaire restauré. Cette opération apporte aussi une plus-value paysagère non négligeable appréciée par la population locale. Cette dernière, sensibilisée par la communication faite par le tech­nicien de rivière, va aujourd’hui spontanément vers le SMOE pour réaliser ce type de travaux. Victime de son succès, le SMOE ne peut répondre actuellement à toutes les sollicitations.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Le point fort de cette opération</strong> est la poursuite de ce type d’action par le SMOE sur d’autres portions de l’Œuf, le but étant une restauration complète de la rivière sur 10 km. Ainsi, un chantier similaire est entrepris en 2015 sur un linéaire de 620 m dans le même secteur (amont du pont de Brinvilliers).</p><p style="text-align: justify;"><strong>Le point faible de cette action</strong> est l’impossibilité de ramener le lit dans ses anciens méandres, cela en rai­son des différents compromis nécessaires.</p><p style="text-align: justify;">L’opération n’a pas eu d’incidence sur les deux sites Natura 2000 présents dans la zone concernée par les travaux mais elle contribue en partie à améliorer les connexions avec les zones humides avoisinantes. Ces deux sites Natura 2000 sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">la forêt d’Orléans et sa périphérie constituée de boisements caducifoliés et de zones humides (étangs, tourbières, marais) en fond de vallée ;</li><li style="text-align: justify;">la vallée de l’Essonne et ses vallons caractérisés par des habitats forestiers, des vallées et des coteaux.</li></ul>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Le SMOE amène les élus et les propriétaires sur les sites restaurés pour les encourager à entreprendre des actions similaires sur leur propriété. Le site restauré de Segray a fait l’objet d’une visite de terrain avec le préfet du Loiret, la directrice de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’ensemble des signataires du contrat et d’autres partenaires locaux. Chaque année, des élèves et étudiants (du niveau primaire au master) visitent ces différents sites. Cette action a été reprise dans les journaux locaux et a fait l’objet d’un reportage diffusé sur la chaîne France 3.</p>

Coûts

Coût des aménagements complémentaires : 900 € Le coût du suivi a été pris en charge par la FDAAPPMA 45.

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

11 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 12 560 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (40 %) ; Conseil départemental du Loiret (30 %) ; - Conseil régional du Centre (10 %) ; Syndicat mixte de l’OEuf et de l’Essonne (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, DDT du Loiret - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Loiret (FDAAPPMA 45) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de l'Oeuf et de l'Essonne (SMOE)

|

| Contacts | |

|

SMOE - 1, allée de la Mairie-Ecoles

45590 Ondreville-sur-Essonne

smoe@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Bilan 2007 des sites témoins de la qualité des eaux.<br />Agence de l’eau Seine-Normandie. 2007, 2 pages.</p>

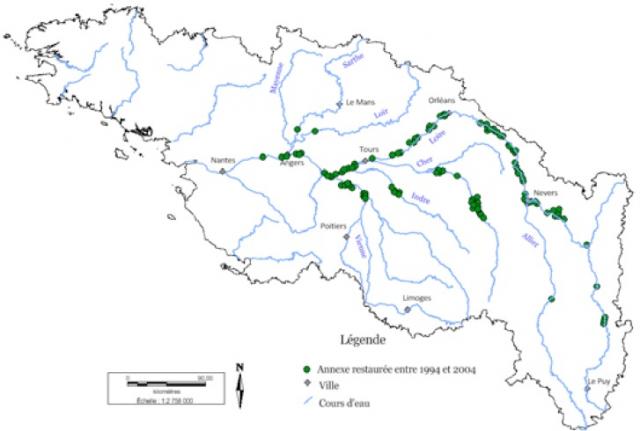

Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 27/03/2013

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1994 novembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 0 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Loire |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.00 ‰ |

| Débit moyen | 342.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

RGR007a à RGR007f |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE CENTRE PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

ALLIER (03) CHER (18) INDRE-ET-LOIRE (37) LOIRET (45) LOIR-ET-CHER (41) LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Région | Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer la capacité d’écoulement du lit pour limiter l’impact des grandes crues</p>

<p>Redéployer l’énergie du fleuve dans les chenaux secondaires pour enrayer le phénomène d’incision</p>

<p>Restaurer la diversité écologique du milieu fluvial</p>

Le milieu et les pressions

<p>La Loire, avec ses 1 013 km de long, est le plus long fleuve de France. Elle prend sa source au Mont Gerbier des Joncs, dans le département de l’Ardèche. Son bassin versant avoisine les 115 000 km². Endiguée à partir du XIIe siècle pour protéger les populations de son régime hydrologique irrégulier, la Loire a longtemps été le support d’une navigation de commerce importante jusqu’au milieu du XIXe siècle sur la majeure partie de son cours. Cette activité a généré l’installation d’ouvrages de chenalisation du lit de navigation qui subsistent encore aujourd’hui malgré leur désuétude. À partir de la fin du XIXe siècle, de grands complexes hydroélectriques sont édifiés sur les principaux affluents de la Loire (Vienne, Creuse, Allier…). Par la suite, le lit mineur de la Loire et de ses affluents connaît une forte activité d’extraction de ses sédiments, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 90. Les extractions de granulats conjuguées à la chenalisation ont provoqué un enfoncement généralisé de son lit et de celui de ses affluents – de l’ordre de 1 m à l’étiage en Loire moyenne. Cet enfoncement peut atteindre 3 m en basse Loire ou sur certains tronçons de l’Allier. Il contribue à modifier l’équilibre du fleuve et conduit à la végétalisation accélérée des chenaux secondaires et des annexes hydrauliques. En d’autres termes, des annexes qui étaient en eau toute l’année sont désormais à sec six mois par an. Perchés au-dessus des niveaux moyens, les marais et les annexes hydrauliques ne restent plus assez longtemps inondés pour permettre la reproduction des poissons. Les frayères, conservant malgré tout des conditions d’inondations intéressantes, sont fréquemment isolées par des atterrissements qui apparaissent à l’aval des annexes et s’amplifient sous l’effet de l’incision du cours principal. Les bras secondaires sont de plus en plus souvent à sec en période d’étiage. Ils perdent ainsi leur fonction de nurserie. Mal activés en eau moyenne, ils offrent un terrain propice à l’implantation de la végétation ligneuse. Le développement de la saulaie-peupleraie favorise l’atterrissement et le processus s’accélère jusqu’à la fermeture totale du milieu. Le comblement des annexes hydrauliques est un phénomène naturel, mais qui est grandement amplifié, de façon indirecte, par l’incision du lit majeur de la Loire et de ses affluents.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>La prise de conscience de ce déséquilibre fluvial a lieu à la suite de l’effondrement spectaculaire du Pont Wilson à Tours en 1978, révélateur des impacts hydromorphologiques des extractions de granulats sur le lit de la Loire et sur les autres fleuves. L’arrêt définitif des extractions et le début des travaux de restauration du lit de la Loire ont eu lieu au cours de la première phase du «plan Loire grandeur nature» (PLGN) lancé lors du comité interministériel de l’aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 4 janvier 1994.</p><p>Ce plan initié par l’État, l’Établissement public Loire, les régions et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne correspond à la mise en oeuvre «d’un plan global d’aménagement de la Loire afin de concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le<br>développement économique».</p><p>En phase avec les orientations du SDAGE, la première phase du plan Loire réservait une place importante à la restauration des annexes hydrauliques dans un souci de convergence entre les objectifs de restauration de la capacité écoulement des crues à l’intérieur du lit endigué et la restauration d’habitat naturels fonctionnels dans un espace particulièrement riche sur le plan environnemental.</p><p>Ces opérations étaient traitées dans deux programmes différents :<br>- pour les sites relevant du domaine public fluvial de la Loire et de l’Allier, les opérations étaient principalement menées dans le cadre du programme de restauration du lit, sous la conduite et la maîtrise d’ouvrage de l’État ;<br>- pour les autres affluents ou sur les terrains privés des rives de la Loire et de l’Allier, les actions étaient menées dans le cadre d’un autre chapitre du plan Loire : le programme de restauration des milieux naturels. Dans ce cas, la maîtrise d’ouvrage était souvent assurée par les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) ou par des collectivités locales.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Une équipe pluridisciplinaire «plan-Loire» ainsi qu’une cellule «plan-Loire» du Conseil supérieur de la pêche (CSP devenu Onema depuis 2007) ont été créées afin d’aider et de conseiller les maîtres d’ouvrage dans la restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents.</p><p>Les travaux consistent à recaler les seuils de connexion aval entre le chenal principal et l’annexe hydraulique au niveau de la ligne d’eau dépassée au printemps durant 45 jours, une année sur cinq. Pour les frayères à brochets de la Loire moyenne, les projets de remise en communication sont souvent calés au voisinage de la ligne d’eau du débit moyen interannuel (module). Compte tenu de l’abaissement de la nappe et de l’absence d’entretien, il est généralement nécessaire d’éclaircir le couvert végétal des anciens chenaux pour rétablir des conditions d’ensoleillement favorables au développement de la strate herbacée et à la production biologique. Les travaux consistent à traiter soigneusement la ripisylve, en respectant son équilibre général, mais aussi son rôle dans la composition des habitats aquatiques. Les techniques préconisées sont celles du guide méthodologique mis au point pour l’entretien du lit de la Loire et de l’Allier (Diren Centre /Imacof).</p>

La démarche réglementaire

En complément de la réglementation au titre de la loi sur l’eau de 1992, une attention particulière a été prise pour l’identification des espèces protégées présentes sur les sites et nécessitant l’obtention d’une dérogation (déplacement et/ou destruction d’espèces protégées) auprès des services de l’État compétents.

La gestion

<p>Les maîtres d’ouvrage ou gestionnaires des sites restaurés sont encouragés à réaliser un entretien des sites après restauration. Cet entretien peut s’inscrire dans le cadre d’un contrat territorial du milieu aquatique.</p><p>En général, l’entretien des annexes hydrauliques consiste à enlever des arbres tombés en travers, à arracher des ligneux qui se développent dans l’annexe, à enlever les encombres qui peuvent s’accumuler ou encore à reprendre ponctuellement le nivellement de certaines connexions avec le milieu principal qui se sont refermées sous l’effet de dépôts sédimentaires.</p>

Le suivi

<p>Vingt-trois annexes hydrauliques ont fait l’objet d’un diagnostic végétal et/ou piscicole en 1998 pour définir les interventions à mener. En fonction des objectifs recherchés et compte tenu de l’état des lieux et des contraintes, cette étude préalable a abouti à la définition et à la localisation des objectifs ainsi qu’au calage hydraulique des interventions.</p><p>De façon plus complète, un suivi pluridisciplinaire a été mis en oeuvre sur cinq annexes fluviales restaurées de la Loire moyenne.</p><p>La physico-chimie, le fonctionnement hydraulique et les compartiments biologiques (invertébrés, zooplancton, poissons et végétation) ont été suivis et analysés en 2002. Les suivis des annexes hydrauliques, par le CSP (devenu Onema), ont pris fin en 2007. Depuis, ils sont pris en charge par les différents maîtres d’ouvrage impliqués dans les opérations de restauration.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Les relevés de qualité de l’eau dans les annexes hydrauliques ont permis de mettre en évidence la reconnexion de certaines de ces annexes en relation avec la nappe d’accompagnement ou avec certains apports latéraux.</p><p>Dans l’ensemble, la macrofaune benthique est riche (138 taxons) et la végétation est assez homogène, dominée par la baldingère (Phalaris arundinacea).</p><p>Sur le plan piscicole, la reproduction a été observée dans chaque annexe fluviale suivie, mais l’hydrologie déficitaire de 2002 a provoqué des très grandes différences de fonctionnement entre les annexes, du fait de leur hétérogénéité morphologique. Sur la plupart des sites restaurés, la dépose d’oeufs et la présence de jeunes brochets ont pu être mise en évidence par trait d’épuisette et pêche électrique durant la période de reproduction, avant la période d’émigration des juvéniles vers le milieu principal.</p><p>Le bilan entre le prix de la restauration et le résultat des opérations à long terme est fortement tributaire de l’évolution géomorphologique du milieu. La stabilité morphologique des annexes concernées, ainsi que les phénomènes d’incision ou d’atterrissement à l’échelle du lit et de sa bande active doivent donc être pris en compte avant la définition des interventions.</p><p>Outre l’arrêt des extractions de matériaux, la réhabilitation des annexes hydrauliques est donc étroitement liée à des actions “ de fond ” consacrées au rétablissement de la dynamique fluviale. À l’intérieur du lit mineur, les travaux de restauration des bras secondaires y contribuent dans la mesure où ils facilitent la remise en mouvement des sédiments en faveur du cours principal.</p><p>Plus en amont, la préservation de l’espace de liberté de la Loire et de l’Allier relève également de cette démarche systémique. Il s’agit de proposer une alternative économique aux protections de berges pour sauvegarder les zones érodables, notamment à l’amont du bec d’Allier où se situent les principales sources de réalluvionnement.</p><p>La restauration des annexes hydrauliques continue, notamment dans le contexte du PLGN III (2007-2013 souvent dans le cadre de contrat territoriaux de milieu constitués d’un ou de plusieurs volets et signés entre agences de l’eau, collectivités territoriales (conseils régionaux et généraux) et maîtres d’ouvrage (collectivités, fédérations de pêche) pour une période déterminée (environ 5 ans).</p>

La valorisation de l'opération

<p>Dans le cadre du volet restauration des annexes hydrauliques des contrats territoriaux de milieu passé entre les agences de l’eau, conseils régionaux et généraux ainsi que les maitres d’ouvrages, les opérations réalisées sont présentées à de nombreuses institutions (collectivités, chambres d’agricultures…). Ces présentations se font généralement à l’aide de diaporamas et d’une visite d’un site restauré, à laquelle la presse écrite et télévisuelle est conviée. Des panneaux d’information et des plaquettes sont également réalisés et diffusés à un large public afin de sensibiliser aux enjeux de la restauration des annexes hydrauliques. Beaucoup d’acteurs de la restauration de ces milieux participent à des manifestations organisées régulièrement. Par exemple, la FDPPMA d’Indre-et-Loire a présenté son contrat territorial de milieu pour la restauration et l’entretien des annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne, lors des 9es rencontres Val de Loire à Tours en décembre 2010. Ces actions ont également été valorisées pour les 10 ans de l’inscription de la Loire au Patrimoine mondial de l’Unesco à Tours en octobre 2012.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

20 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 3 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 600 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) - Conseils régionaux et généraux - Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN) - Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) |

| Partenaires techniques du projet | - AELB - FDPPMA - Onema - Conseils régionaux et généraux - Syndicats - CREN - Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (Corela) - Directions départementales des territoires (DDT) - Directions régionales de l’environnement, de l’agriculture et du logement (DREAL) |

| Maître d'ouvrage |

DIREN (devenue DREAL) et Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), AAPPMA locales, syndicats de rivière

|

| Contacts | Pierre Steinbach - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes |

|

Autres contacts : Laëtitia Boutet-Berry - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes (laetitia.boutet-berry@onema.fr) et Grégoire Ricou - FDPPMA d’Indre-et-Loire (g.ricou@fedepeche37.fr)

pierre.steinbach@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>Steinbach P., 2001. La restauration des annexes fluviales et des voies de migration de la Loire et de ses affluents. CSP</p>

<p>DIREN, 2002. Restauration et entretien du lit de la Loire et affluent. Plan Loire Grandeur Nature, IMACOF : 70<br />http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/P.L.G.N/guide/guide_1.pdf</p>

Projet d’utilisation du pâturage comme mode d’entretien des milieux ouverts du lit de la Loire

Page mise à jour le 23/08/2017

Créée le 16/02/2010

Créée le 16/02/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 novembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | site de conservatoire d'Espaces Naturels |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRG0007a FRG000c |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400528

FR2410017

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

LOIRET (45) |

| Communes(s) |

BAULE (45024) BEAUGENCY (45028) BEAULIEU-SUR-LOIRE (45029) BONNY-SUR-LOIRE (45040) BOU (45043) BRIARE (45053) CHAINGY (45067) CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) (45075) CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45082) CHATILLON-SUR-LOIRE (45087) CHECY (45089) COMBLEUX (45100) DAMPIERRE-EN-BURLY (45122) DRY (45130) GERMIGNY-DES-PRES (45153) GIEN (45155) GUILLY (45164) JARGEAU (45173) LAILLY-EN-VAL (45179) LION-EN-SULLIAS (45184) MARDIE (45194) MAREAU-AUX-PRES (45196) MEUNG-SUR-LOIRE (45203) NEVOY (45227) ORLEANS (45234) OUSSON-SUR-LOIRE (45238) OUVROUER-LES-CHAMPS (45241) OUZOUER-SUR-LOIRE (45244) POILLY-LEZ-GIEN (45254) SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD (45268) SAINT-AY (45269) SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (45270) SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE (45271) SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (45273) SAINT-DENIS-EN-VAL (45274) SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE (45276) SAINT-GONDON (45280) SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN (45282) SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45284) SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45285) SAINT-JEAN-LE-BLANC (45286) SAINT-MARTIN-SUR-OCRE (45291) SAINT-PERE-SUR-LOIRE (45297) SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45298) SANDILLON (45300) SIGLOY (45311) SULLY-SUR-LOIRE (45315) TAVERS (45317) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Enjeux biodiversité : Maintenir l’ouverture des habitats caractéristiques des bords de Loire.</p>

<p>Enjeux préservation face au risque de crue : Assurer un écoulement optimal du flux en phase de crue.</p>

<p>Enjeux économie locale : Développer et renforcer une économie d’élevage dans le Val</p>

Le milieu et les pressions

<p>Situé dans le Val inondable endigué de la Loire sur le département du Loiret, les zones d'expansion de crues sont constituées de méandres et de milieux riverains humides, tels que des pelouses alluviales sur sables, des forêts riveraines à bois tendre et dur et des bancs de galets. Les enjeux espèces sont essentiellement ciblés sur les chiroptères (territoire de chasse) et les espèces de la Directive habitats. Ces milieux sont soumis à l'évolution dynamique de la végétation altérée par l'enfoncement du lit de la Loire.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Le programme Loire Nature, dans le cadre du Life de 1993 à 1998, a été un facteur déclenchant de la démarche expérimentale de mise en place d'un pâturage ovin sur le méandre de Guilly, pour l'entretien des milieux ouverts. Sur la base de la réussite de l’expérience, le choix a été de développer un projet associant le CEN Centre, la Chambre d’Agriculture du Loiret et la profession ovine sur deux nouveaux sites, avec une extension au Val inondable de la Loire.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les premières étapes ont consisté à la définition de zones spécifiques pour la mise en place du pâturage, suivi d'une recherche des éleveurs et de la définition de cahiers des charges adaptés aux objectifs d'entretien des milieux et aux contraintes d'exploitation. La mise en place effective du pâturage a été réalisée après l'obtention des indemnités compensatrices des surcoûts (gardiennage et perte de productivité). Les réalisations actuelles (2010) se déroulent sur trois zones avec trois éleveurs, en parallèle à des travaux d'ouverture des zones embroussaillées pour l'extension des zones pâturées.</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p>En terme de gestion administrative, une animation territoriale est engagée pour rechercher des éleveurs intéressés par la démarche, complétée par le suivi de la saison de pâturage avec vérification des cahiers des charges et l'évaluation zootechnique et économique.. En ce qui concerne le territoire d'action, la gestion s'effectue sur trois zones de 200 hectares sur une échelle de temps de 20 mois cumulés (zones 1 et 2 : 12 mois et zone 3 sur 8 mois). Cette action est réalisable grâce aux financements du Plan Loire Grandeur Nature et au document régional de développement rural (DRDR) de la Région Centre. Actuellement un contrat Natura 2000 est en cours d'élaboration.</p>

Le suivi

<p>Une cartographie de l’état initial des habitats a été réalisée, avec un suivi tous les 5 ans, en parallèle d'un suivi annuel de la productivité du troupeau, des suivis spécifiques aux espèces à enjeux (chiroptères notamment) et un suivi des coprophages, des orthoptères et d’autres cortèges pour évaluer l’impact global sur la biodiversité.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Les premiers bilans montrent que l'adhésion des éleveurs au projet est à consolider dans la durée, avec la recherche d'une implication plus forte des collectivités locales pour accompagner les éleveurs dans leur installation ou la diversification de leur activité. De plus, certaines difficultés, comme la capacité incertaine à inscrire les actions de pâturage dans une logique économique durable et pérenne, où l'inscription des compensations financières dans des logiques pluriannuelles ont été mises en évidence.</p>

La valorisation de l'opération

<p>La valorisation est passée par la création d’une identité graphique propre à l’opération, par l'édition d’une brochure spécifique à l’opération et par la pose de panneaux sur les sites. Un séminaire final de restitution est également prévu en 2013. Les cibles prioritaires de ces actions sont les élus locaux, les éleveurs et le grand public.</p>

Coûts

<p>Cette opération pluriannuelle est envisagée sur 7 ans au moins (2007-2013 durée du PLGN) avec un coût en fonction du nombre d’éleveurs et des actions réalisées par les maîtres d’ouvrage, soit environ 200 000 euros annuels en 2009-2010 pour trois éleveurs. Le coût moyen du pâturage est fixé par un barème défini en concertation, soit 4 800 euros par mois de pâturage hors frais de déplacement éventuels des animaux.</p>

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - - DREAL Centre - - Conseil Régional du Centre - - FEADER – mesure 323D4 du DRDR Centre |

| Partenaires techniques du projet | - - DDT du Loiret, Service Loire - - Syndicat Ovin - -. DDT du Loiret, services nature et économie agricole |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre

|

| Contacts | Chambre d’Agriculture du Loiret (Co-pilotage) |

|

30 rue Bretonnerie

45000 Orléans

siege.orleans@conservatoire-espacesnaturels-centre.org |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS