Références au titre des directives européennes

Sensibilisation des propriétaires d'ouvrages sur le bassin de l'Aron

Page mise à jour le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2010 mars 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 8500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

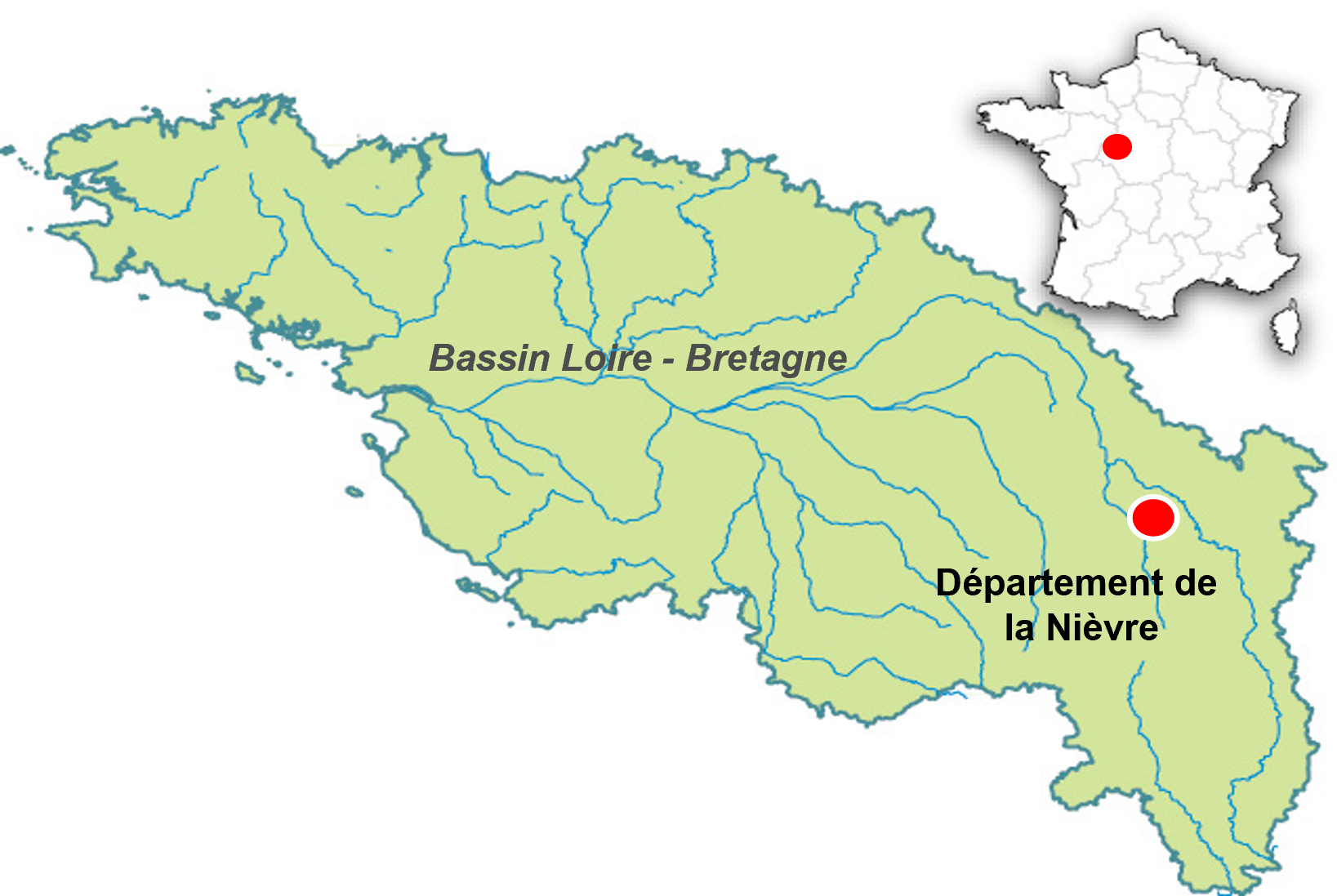

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

| Département | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

| Localisation | NIEVRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Permettre aux différents cours d'eau du bassin de l'Aron d'exprimer pleinement leur potentiel d'accueil vis-à-vis des poissons migrateurs.

Résumé

L’Aron est un affluent en rive droite de la Loire. Il est remarquable par son potentiel d’accueil de poissons migrateurs.

L’objectif principal à moyen ou long terme est de permettre aux différents cours d’eau du bassin de l’Aron d’exprimer pleinement leur potentiel d’accueil vis-à-vis des poissons. La grande majorité des obstacles à la continuité écologique relevant du domaine privé, il était nécessaire de mener une sensibilisation préalable de tous les propriétaires d’ouvrage et de déterminer avec lesquels une coopération était possible concernant de futurs aménagements.

Plusieurs réunions préalables ont été nécessaires, pour acter la faisabilité d’un tel projet et définir le périmètre d’intervention du WWF. Les acteurs techniques et financiers, les services de la police de l’eau, le Parc naturel régional du Morvan (qui anime le contrat territorial Sud Morvan, voir encadré) ont ainsi été consultés. Un partenariat a également été élaboré entre le WWF et l’association Logrami et la Fédération de pêche de la Nièvre, afin de s’assurer de leur appui technique.

L’opération a démarré par une phase importante d’identification des propriétaires, dont la plupart était inconnue, par recherche cadastrale, complétée par des recherches sur internet pour l’actualisation des adresses et l’acquisition des numéros de téléphone.

En parallèle, une brochure de sensibilisation sur l’importance de l’Aron pour les poissons migrateurs a été réalisée. Dans le même temps, Logrami a réalisé une nouvelle étude, confirmant le potentiel de l’Aron pour accueillir les poissons migrateurs.

Globalement, le dialogue avec les propriétaires a été satisfaisant. Un rendez-vous physique a pu avoir lieu avec trente et un d’entre eux et avec six gestionnaires, notamment dans les cas où les propriétaires étaient trop éloignés. Toutefois, leur sensibilité sur la question de la continuité écologique a été très variable. Bien que chaque cas soit singulier, certains propriétaires étaient hostiles à d’éventuelles modifications de leur ouvrage (il s’agit en particulier de propriétaires de moulin craignant des modifications esthétiques de leur propriété) alors que d’autres n’y étaient pas opposés s’il bénéficiait d’un accompagnement.

Suite à cette opération de sensibilisation, une seconde phase est actuellement en cours pour étudier l’aménagement de quatre ouvrages sur l’Aron et la Canne.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Aménagement du barrage de Decize pour une meilleure transparence migratoire

Page mise à jour le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

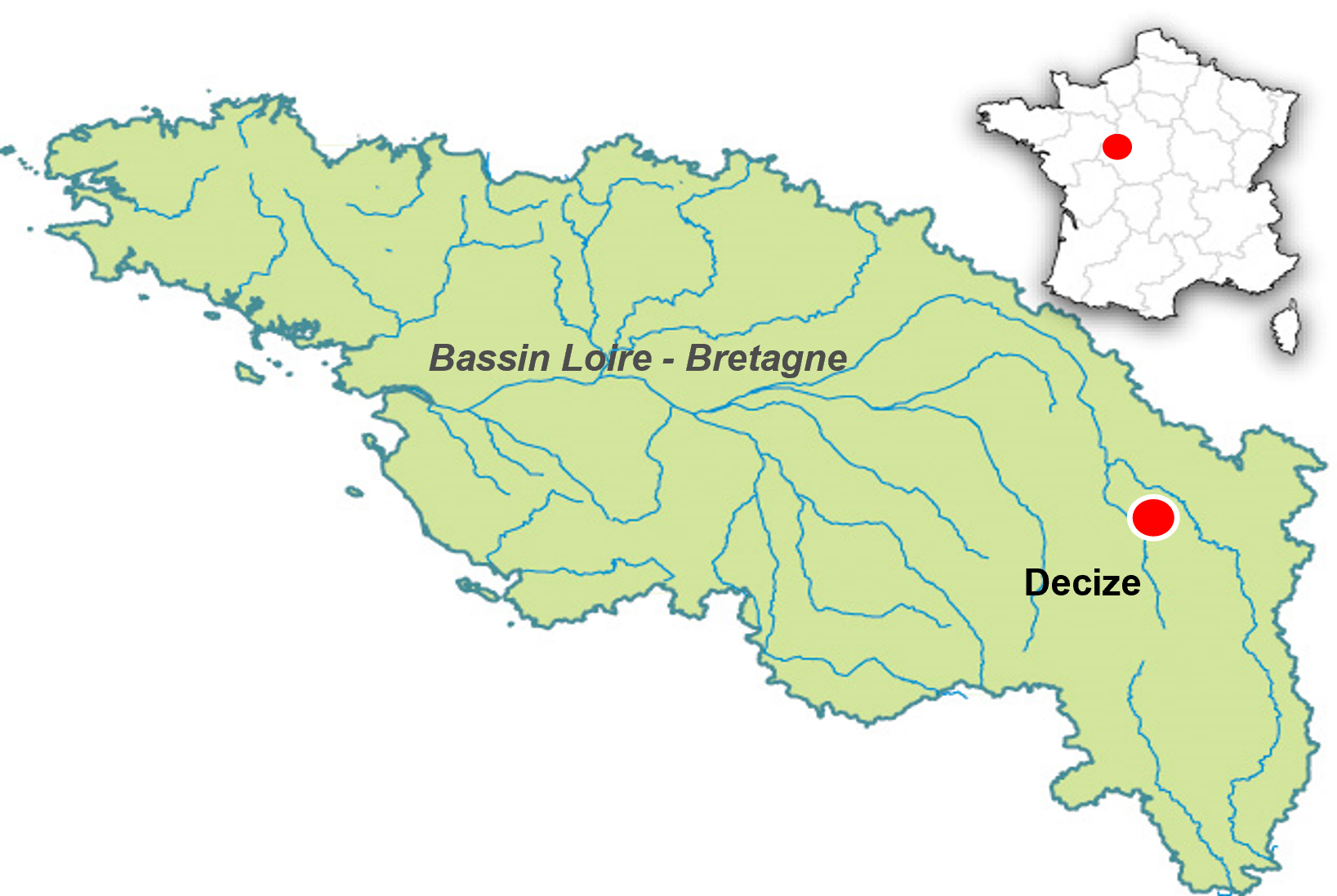

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

| Département | NIEVRE |

| Localisation | SAINT-LEGER-DES-VIGNES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Permettre l'accès aux poissons migrateurs à la partie amon du bassin de la Loire.

Résumé

Le barrage de navigation de Decize-Saint-Léger-des-Vignes, d’une longueur de cent mètres entre les deux rives, a été construit en 1836 pour permettre aux bateaux de traverser la Loire. Jusqu’en 2008, le comptage des poissons franchissant la passe était effectué par visionnage d’enregistrements vidéo.

Cependant, ce suivi était temporaire, d’avril à juin, et ne permettait pas de comptabiliser les espèces de façon exhaustive. En 2009, des travaux complémentaires ont été réalisés sur l’ouvrage afin d’améliorer l’efficacité de la passe. Il s’agissait également d’installer une station de comptage permanent de ces poissons.

Début 2009, trois bassins ont été ajoutés à l’aval de ceux existants, permettant d’injecter un débit complémentaire d’attrait à l’aval du dispositif, après passage dans deux bassins de dissipation d’énergie. Une vanne mobile a également été installée afin de pouvoir régler la dernière chute aval de la passe.

Une station de comptage à visualisation latérale a par ailleurs été mise en place, gérée par LOGRAMI. Une vitre spéciale à la sortie du dispositif de franchissement permet de visionner et d’enregistrer les passages de poissons à l’aide d’une caméra reliée à un système d’enregistrement.

L’ouvrage de franchissement est aujourd’hui composé de seize bassins successifs de 2,10 mètres de large et de longueurs variables. Les cloisons séparant les bassins sont munies de fentes verticales et d’orifices de fond par lesquels transite le débit de la passe et qui déterminent le niveau d’eau dans chaque bassin.

L’ouvrage est fonctionnel depuis le 30 avril 2009, permettant aux poissons migrateurs de rejoindre la partie amont du bassin de la Loire.

La station de comptage permet de suivre annuellement toutes les espèces piscicoles (migratrices et sédentaires) présentes en Lo

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Démantèlement du barrage de Blois

Page mise à jour le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2009 novembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400565

|

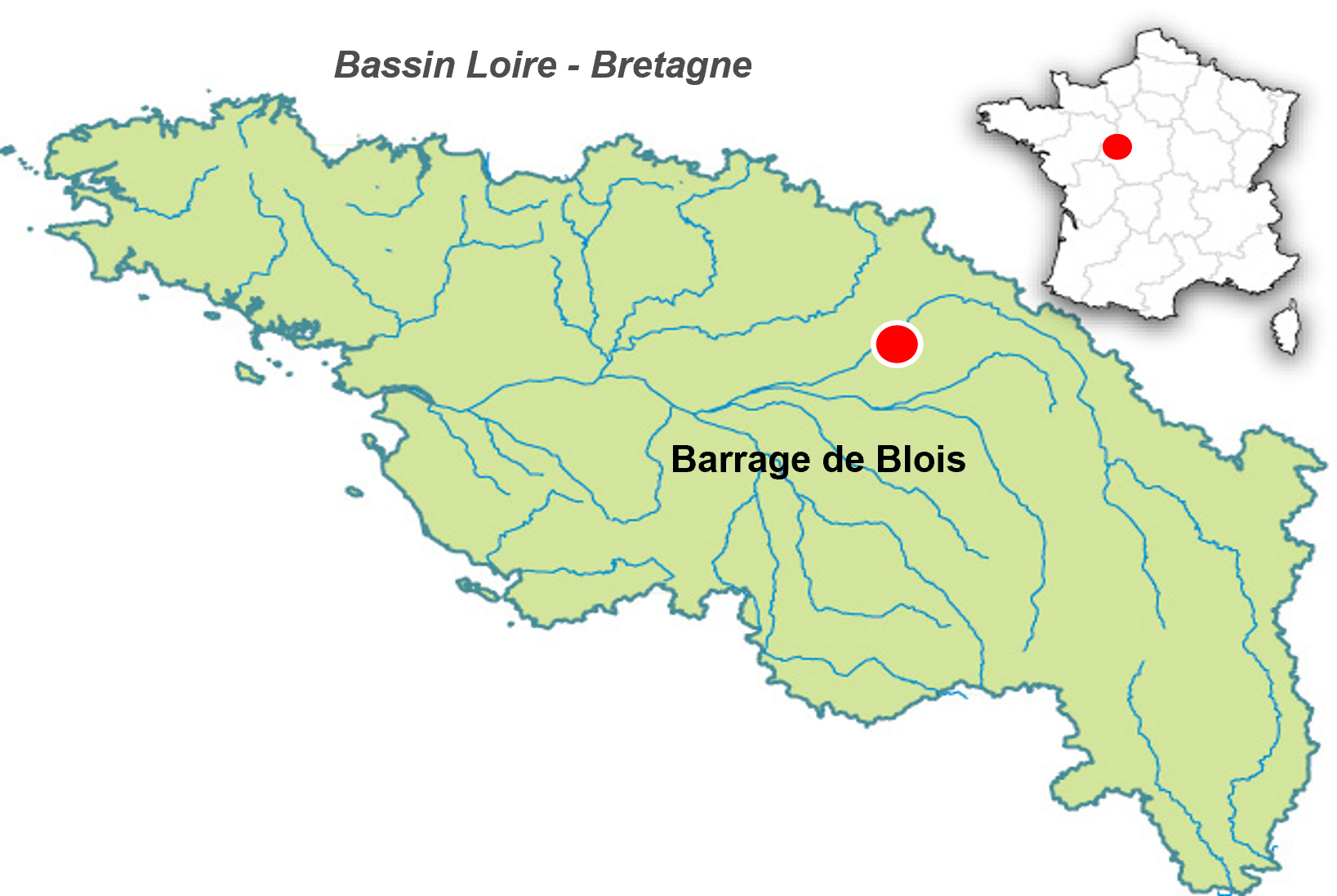

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | LOIR-ET-CHER |

| Localisation | VINEUIL |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Supprimer le barrage pour rendre au fleuve sa liberté.

Résumé

Situé à cheval sur les communes de La Chaussée-Saint-Victor, en rive droite, et de Vineuil en rive gauche, le barrage de Blois a été mis en service en 1970 avec pour vocation de créer un plan d’eau de loisirs (environ 200 hectares) à l’amont.

Cet obstacle avait été identifié comme l’un des points stratégiques à traiter en priorité dans le cadre du plan Loire grandeur nature (plan de gestion des poissons migrateurs 2003-2007). L’ouvrage qui souffrait d’un défaut d’entretien était de plus vétuste, très coûteux et non rentable. Le collectif «l’avenir du fleuve se construit sans barrage » s’était mobilisé pour la déconstruction du barrage. Cette déconstruction envisagée dès 2005, avait trois objectifs :

- rendre à la Loire sa vocation de fleuve libre ;

- rétablir les conditions d’écoulement optimal ;

- restaurer la continuité écologique pour le retour des poissons grands migrateurs.

Fin novembre 2009, le barrage était entièrement démantelé. Le plan d’eau dit du Lac de Loire n’est quant à lui plus fonctionnel depuis 2005. À ce jour le projet de passerelle cycliste a été mis entre parenthèses.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Acquisition de données sur les poissons grands migrateurs

Page mise à jour le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Suivre les migrations et comprendre la dynamique des espèces.

Résumé

Depuis les années 1990, la prise de conscience de la baisse des effectifs de poissons grands migrateurs en France s’est traduite par la création d’instances de concertation : les Comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI). Ils mettent en place des Plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI). Le principal acteur en charge du suivi des populations de poissons migrateurs sur le bassin de la Loire est l’association LOGRAMI.

Ce programme d’acquisition de données biologiques répond aux interrogations de suivis pérennes des migrations. Il apporte également des éléments de compréhension de la dynamique des espèces en s’attachant aux phases de développement de chacune d’entre elles.

Compte tenu des enjeux pour l’espèce, le volet connaissance déploie des efforts conséquents sur le saumon atlantique, pour lequel il s’attache à préciser les facteurs limitant à tous les stades de développement :

- comptage aux passes à poissons ;

- suivis de la migration de reproduction ;

- comptage des frayères ;

- évaluation de la survie des œufs sur les zones de reproduction ;

- suivi par pêches électriques standardisées des juvéniles de saumons issus de reproduction naturelle ou de déversement.

Ces opérations, toutes inscrites dans les mesures du PLAGEPOMI, sont de deux types :

- des suivis au long court des espèces migratrices (station de comptage, comptage des frayères, pêche de juvéniles de saumon) ;

- des actions ponctuelles sur une à trois années, en réponse à une interrogation particulière des gestionnaires, mais qui ne nécessitent pas un suivi régulier (migrations des saumons et lamproies, survie sous gravier, sensibilisation des acteurs).

Elles correspondent aux différents stades du cycle de vie des poissons qu’elles permettent de suivre selon divers modes opératoires.

Ainsi, le suivi du réseau des huit stations de comptage du bassin de la Loire permet d’acquérir des données précises sur l’état des populations de poissons migrateurs sur le bassin, sur les flux migratoires annuels, « grands migrateurs » compris, ainsi que sur l’état qualitatif et quantitatif des stocks et sur les conditions de migration

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Un repeuplement pour soutenir les effectifs de saumon du bassin de la Loire

Page mise à jour le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Translocation et réintroduction |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Produire et déverser des juvéniles de saumons en divers lieu du Bassin de la loire pour remédier à la raréfaction du saumon.

Résumé

Il s’agit de produire et déverser en divers lieux du bassin de la Loire des juvéniles de saumons dont le comportement se rapproche au maximum de celui de saumons sauvages nés dans le milieu naturel et en minimisant le risque de dénaturation génétique. Les cours d’eau concernés par les déversements sont l’Allier, l’Alagnon, la Dore, la Sioule, la Gartempe et ses affluents et les affluents de l’Arroux.

C’est en 1994 que le projet de salmoniculture du Haut-Allier émerge, à l’initiative du ministère de l’Environnement. La construction du centre a lieu en 2000 sur le site de Chanteuges (Haute-Loire), il est opérationnel depuis 2001.

Annuellement, le CNSS assure les missions suivantes :

- la production d’environ un million de saumons à différents stades de maturité (œufs, alevins et smolts) à partir d’un pool de reproducteurs d’environ 3 000 individus constitué d’individus sauvages capturés au droit de la passe à poissons du barrage de Vichy (cinquante par an) et de poissons de première génération ;

- le contrôle de la qualité des juvéniles de saumons atlantiques produits dans la salmoniculture et dans la pisciculture du Vergers (Bourganeuf, Creuse) ;

- des déversements ou des mises en place dans des incubateurs en différents lieux du bassin selon le stade et la capacité d’accueil du milieu récepteur évaluée par le comité des experts saumon.

Le nombre de saumons comptabilisés au niveau des stations de comptage a légèrement augmenté depuis 1997. Toutefois cette croissance est à pondérer avec la mise en place de nouvelles stations de comptage plus performantes depuis cette date.

Ainsi, malgré un effort important effectué pendant plus de dix ans sur l’amélioration des conditions de déplacement des poissons migrateurs, tant à la montaison qu’à la dévalaison, les résultats obtenus montrent que d’autres facteurs limitant existent : conditions de vie en mer, qualité des eaux continentales, prédation.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

La préservation de la ressource en eau, en lien avec la dynamique fluviale

Page mise à jour le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 390.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

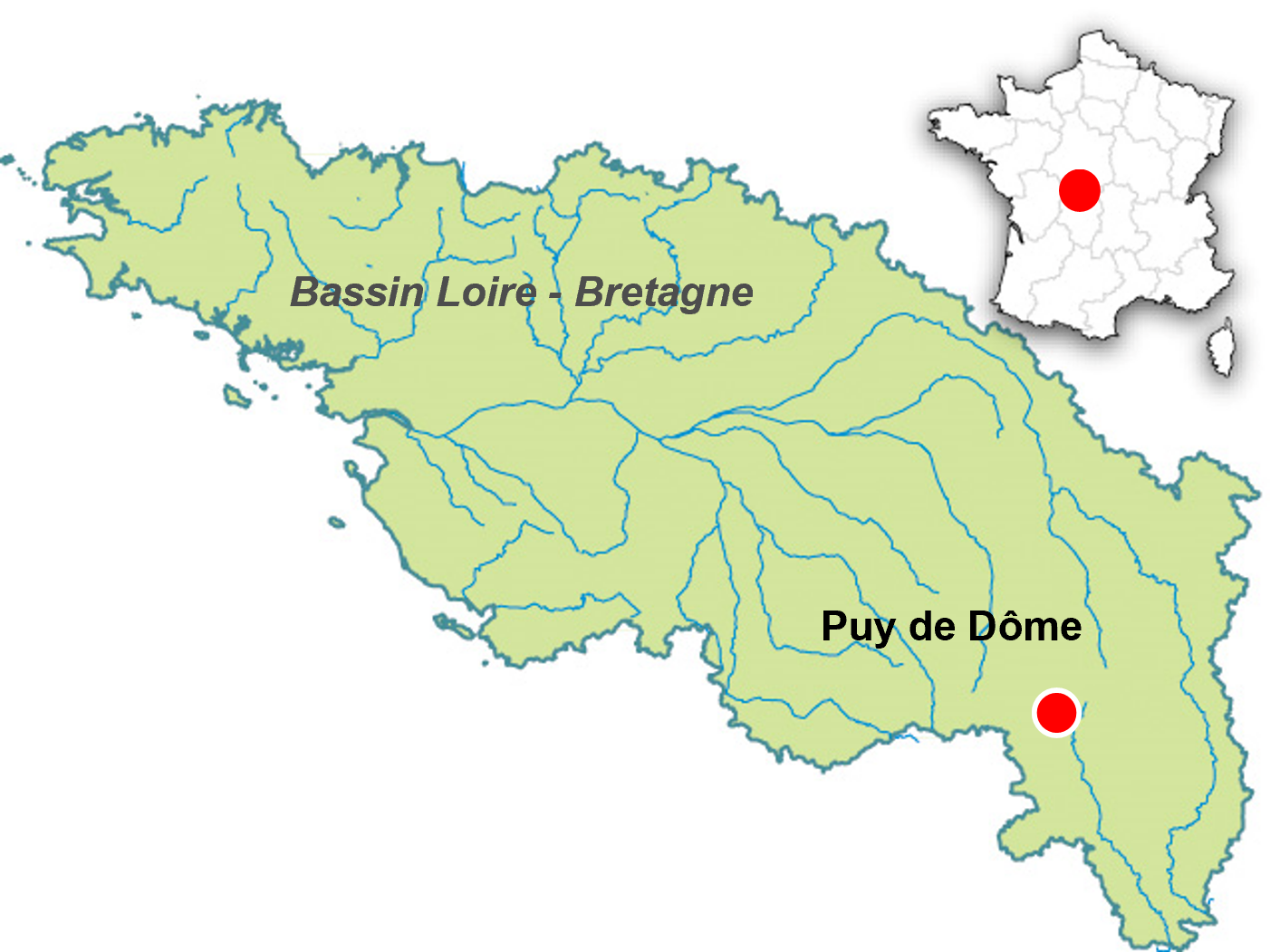

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | PUY-DE-DOME |

| Localisation | COURNON-D'AUVERGNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Concilier tous les enjeux pour une gestion exemplaire des zones de captages.

Résumé

La nappe alluviale du Val d’Allier constitue la principale ressource en eau de l’agglomération clermontoise : les soixante et onze puits deccaptage permettent d’alimenter les deux tiers de la population de la ville en eau potable, ainsi que différentes villes ou villages alentours. Au-delà de l’enjeu évident de préservation de la ressource en eau, le contexte périurbain de ce site lui confère aussi un fort enjeu social, lié aux activités de loisirs qui se sont implantées autour des zones de captage.

Le but de cette opération, inscrite dans le cadre du Contrat nature du Val d’Allier 2008-2013 est de concilier les objectifs de protection de la ressource en eau, de préservation de la biodiversité, de préservation de la dynamique fluviale sur la dernière zone non protégée, et de maintien des activités de loisirs. Il s’agit par une gestion durable exemplaire de constituer un site « vitrine » de zone de captages.

À une échelle plus large dans le cadre du contrat Val d’Allier, le Conservatoire souhaite également améliorer la prise en compte de la dynamique fluviale dans la gestion des zones de captages d’eau existantes ou futures.

La préservation de la ressource en eau sur le site du Val d’Allier de Mezel-Dallet s’appuie sur une collaboration fructueuse entre la ville de Clermont-Ferrand, principale propriétaire du site (plus de 190 hectares) et gestionnaire des zones de captage, et le CEN Auvergne à travers des actions globales de conseil et d’appui technique sur l’ensemble des périmètres de protection des captages (260 hectares) et sur l’ensemble du site.

- 260 hectares en périmètre de protection des captages sont ainsi surveillés régulièrement par le CEN.

- 145 hectares en zones agricoles sont exploités sans intrants.

- Sept accords de gestion ou de partenariats ont été signés avec les collectivités locales concernées.

- 21 000 plaquettes de site ont été éditées et seize actions de sensibilisation réalisées entre 2009 et 2011 regroupant près de quatre cents participants, dont environ 75 % de riverains.

- Plus de 11 km de sentiers sont balisés sur le site, dont le sentier des écoliers restauré.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Gestion des milieux ouverts du domaine public fluvial: Pasto'Loire

Page mise à jour le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 400.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

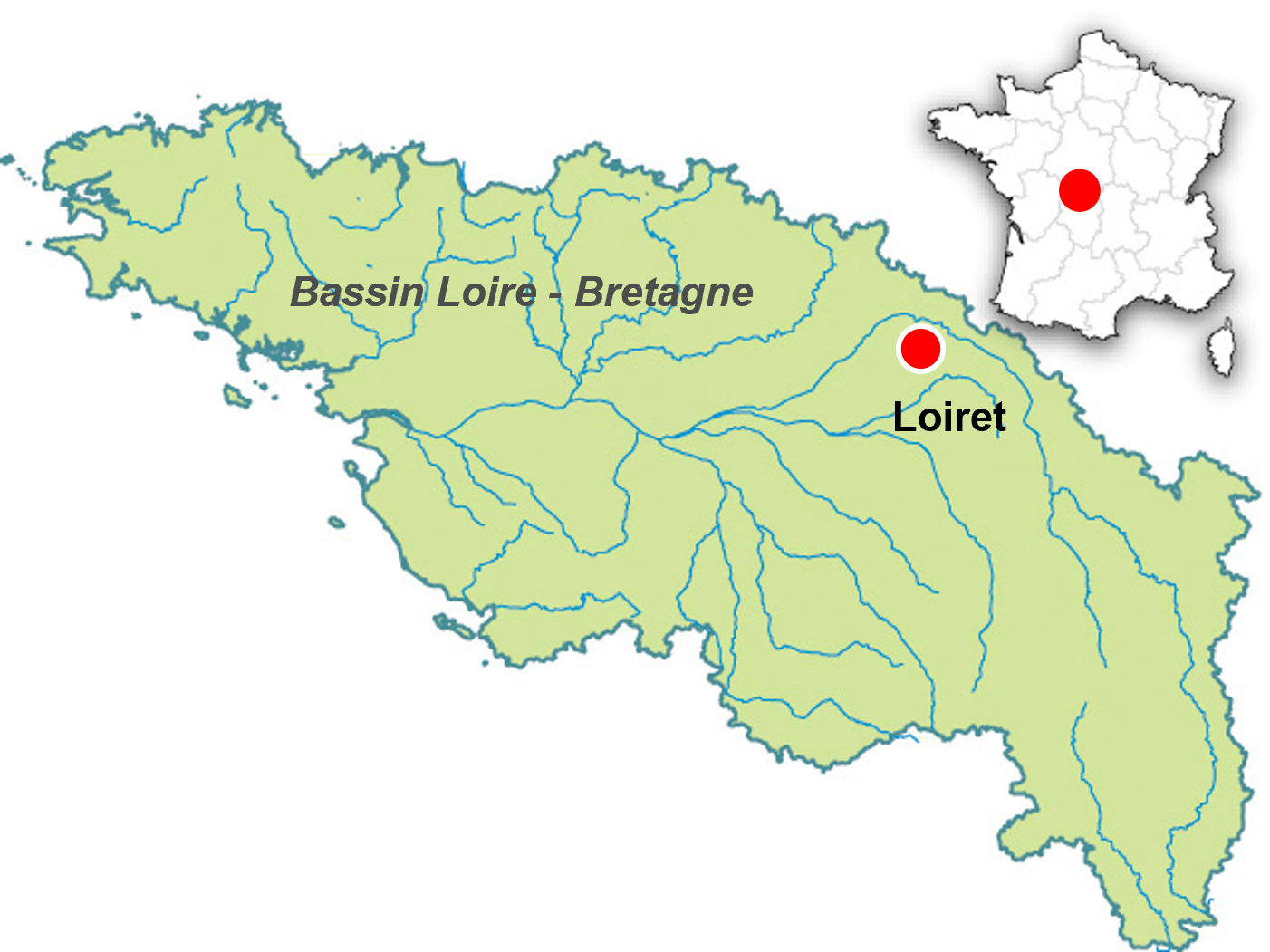

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | LOIRET |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réinstaller durablement l'élevage dans le Val de Loire poru préserver la biodiversité et les fonctionnalités hydrauliques.

Résumé

La vallée de la Loire en région Centre présente une mosaïque spécifique de milieux naturels des vallées alluviales. Au sein de cette succession de milieux, ceux dits ouverts (prairies et pelouses sur sable) sont particulièrement riches. Ces milieux herbacés sur sable, si caractéristiques de la Loire, présentent en effet un réel enjeu patrimonial pour la biodiversité : plus de 50 % de la flore patrimoniale ligérienne en dépend. La faune y est également originale, le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre (CEN Centre) et la Chambre d’agriculture du Loiret ont œuvré à la mise en place d’opérations d’entretien des bords de Loire par le pâturage, considéré comme un moyen de gestion des milieux ouverts ou restaurés.

Le projet Pasto’Loire est la mise en œuvre opérationnelle des conclusions de l’étude « Perspective de gestion du domaine public fluvial de la Loire par le pastoralisme » menée en 2005. Ce projet a pour objectif de conjuguer entretien des milieux ouverts pour faciliter l’écoulement du flux principal, préservation des habitats et espèces caractéristiques de la Loire et réinstallation durable d’une économie d’élevage viable et performante dans le Val de Loire.

Les secteurs pâturés sont choisis pour leur intérêt écologique mais aussi selon leur statut ou pour leur configuration permettant ou non la mise en place d’un pâturage itinérant, avec comme condition la présence d’un éleveur intéressé à proximité.

Chaque année, quatre éleveurs, cinq bergers et près de mille brebis sont mobilisés sur trois à six mois d’avril à novembre pour la mise en œuvre, selon des plans de pâturage précis, d’un pâturage itinérant sur cinq sites et environ 400 hectares de bords de Loire dans le Loiret.

De façon générale, le pâturage favorise l’ouverture des milieux herbacés et permet une pénétration plus importante de la lumière jusqu’au sol. Mais les suivis scientifiques ont montré que les modalités de sa mise en œuvre peuvent aboutir à des impacts très différents en fonction des compartiments concernés. C’est donc finalement une combinaison alternant pâturage faible à modéré au printemps et en été avec des zones non pâturées et fauchées ou broyées en hiver qui permet d’optimiser la diversité biologique.

Sur le plan économique, l’utilisation d’un troupeau ovin pour l’entretien du littoral ligérien engendre de nombreux surcoûts pour l’éleveur et diminue sa production.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Restauration de la boire de Bessé dans le Maine-et-Loire

Page mise à jour le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | MAINE-ET-LOIRE |

| Localisation | GENNES-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Améliorer la connexion hydraulique pour restaurer les fonctionnalités écologiques.

Résumé

Suite à l’enfoncement du lit de la Loire, nombre de ses annexes fluviales, bras secondaires et boires (bras morts), se retrouvent le plus souvent perchés, déconnectés et certains sont en cours de comblement.

Afin de restaurer les fonctionnalités écologiques de la boire et d’y rétablir une continuité transversale, c’est tout d’abord l’amélioration de la connexion hydraulique qui a été visée, tout en optimisant le coût des interventions, avec un souci de développement durable. L’objectif était également de limiter la fermeture de la boire en cours de comblement que ce soit par les ligneux, par les espèces invasives comme ici la jussie ou encore par la vase s’accumulant sur le fond.

Suite aux dégâts de tempêtes en 1999, 2003 et 2010, des interventions successives ont été nécessaires pour enlever des embâcles. Ces différentes opérations ont été essentielles afin de poursuivre le but d’amélioration de la continuité écologique de ce projet de restauration de la boire de Bessé. Plusieurs campagnes d’arrachage manuel ont été menées en 2008, 2010, et 2011. Pour permettre la reconnexion hydraulique, le terrassement d’un chenal de connexion et l’arasement de plusieurs atterrissements ont été effectués. Ces opérations de terrassement ont été limitées aux chenaux et aux zones de connexion entre les vasques et effectués de façon peu profonde en maintenant les berges en pente douce. Un réaménagement de l’ouvrage aval et le remplacement de l’ouvrage médian ont été effectués pour une meilleure continuité.

La reconnexion avec la Loire a permis une restauration des habitats piscicoles. En effet, un suivi piscicole a montré la présence du brochet en 2010 et 2011, ce qui témoigne d’une nette amélioration de la fonctionnalité écologique et piscicole du site.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Restauration de 40 annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne

Page mise à jour le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2226.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

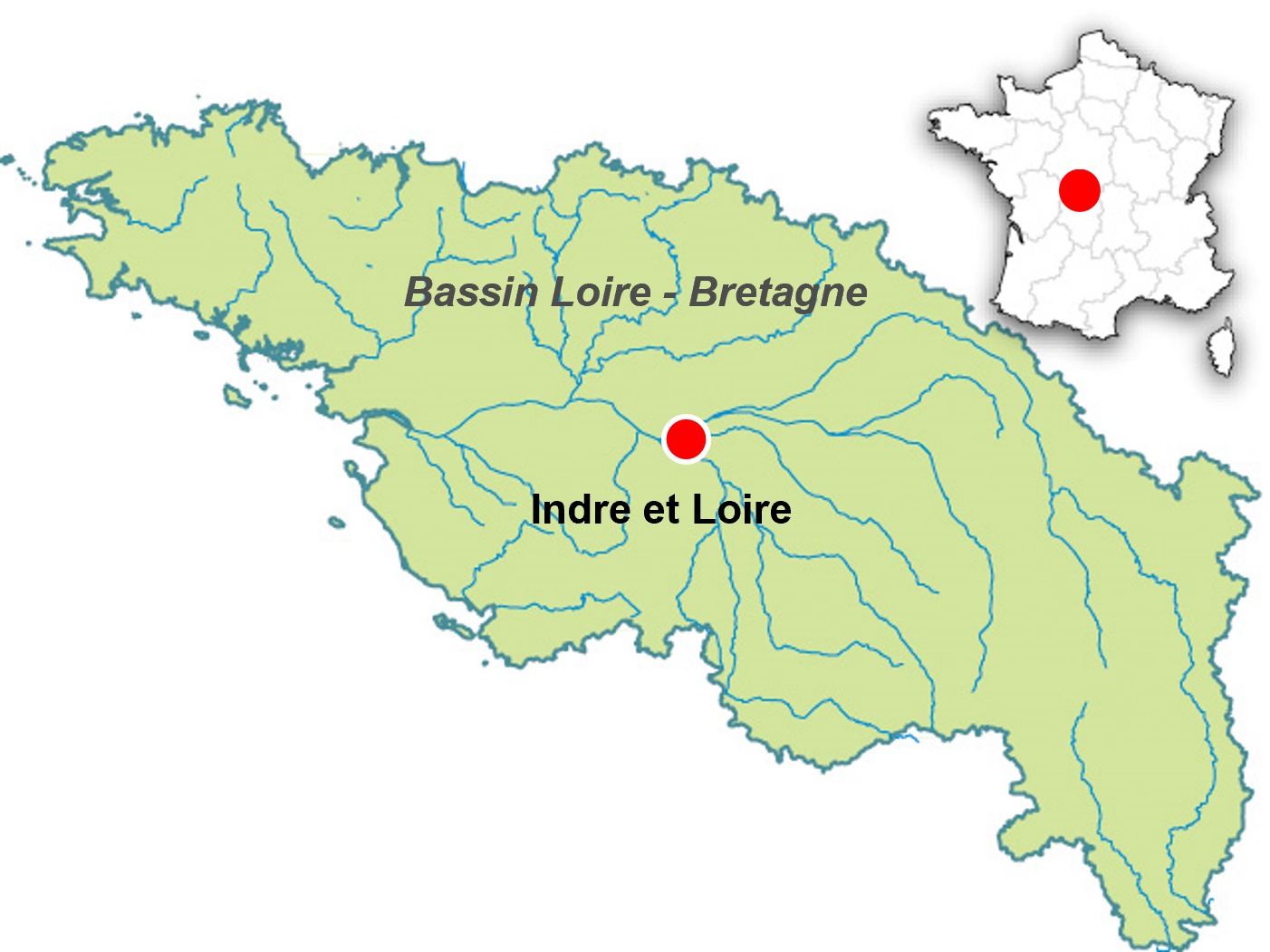

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | INDRE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Améliorer la connectivité pour favoriser la reproduction du brochet.

Résumé

L’objectif principal de ce contrat est de préserver et restaurer la fonctionnalité des zones humides, notamment en améliorant la connectivité latérale des annexes hydrauliques et des prairies humides ainsi qu’en entretenant les annexes qui ont déjà fait l’objet d’actions de restauration.

Il s’agit notamment de favoriser la reproduction des espèces piscicoles, dont le brochet, et gérer les plantes exotiques envahissantes.

L’action porte sur un ensemble de quarante annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne, dont des bras morts, des sablières, des grandes zones inondables et des zones humides. Plusieurs de ces sites sont susceptibles d’accueillir la reproduction du brochet.

À mi-parcours en 2011, seize annexes ont fait l’objet d’une restauration sur la Loire et quatre sur la Vienne. L’entretien et/ou l’arrachage de jussie ont été effectués sur treize annexes hydrauliques de la Loire et sur dix annexes de la Vienne.

Des suivis ont été réalisés sur vingt annexes en 2010 et 2011. La reproduction du brochet est effective sur sept annexes de la Loire et une de la Vienne. Ce faible taux est dû à une faible hydraulicité en 2010 et 2011, à une végétation pas encore suffisamment développée six mois après les travaux ou à la difficulté de prospection sur des sites bien végétalisés sur la Vienne. Le suivi hydraulique a montré que les sites sont pour la plupart fonctionnels. La prospection a permis de mettre en évidence une colonisation rapide par la végétation herbacée et par d’autres espèces faunistiques.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Sites témoins: évaluation de la biodiversité en vallé de la Loire

Page mise à jour le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 8097.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

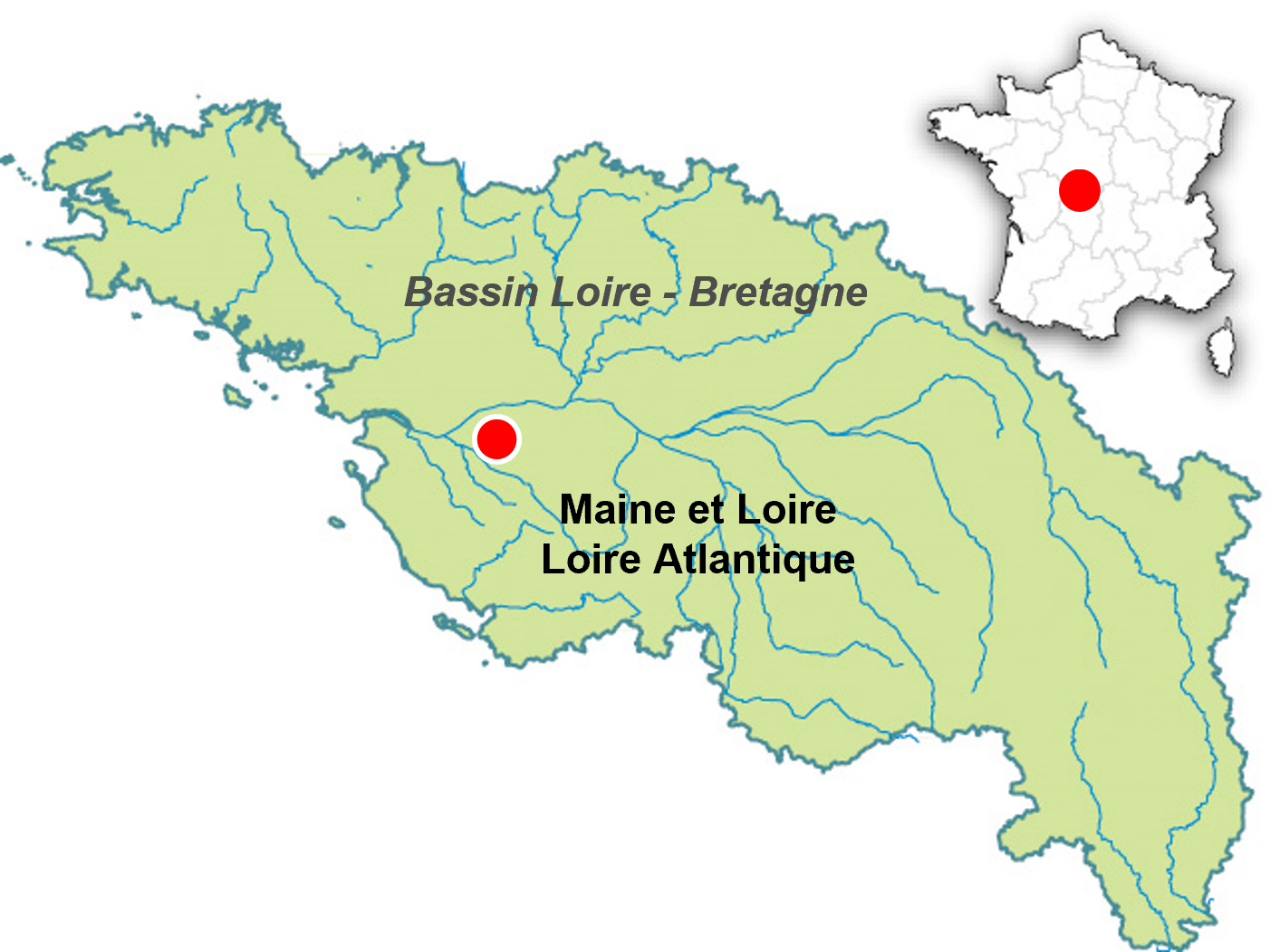

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | MAINE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Mettre en place une méthodologie d'évaluation et de suivi de la biodiversité en termes de fonctionnalités, et créer une dynamique forte de mutualisation et de partage de connaissances.

Résumé

L’étude « Sites témoins » s’est déroulée sur six territoires, répartis le long du parcours régional de la Loire. Ils sont localisés en zone Natura 2000. Sur chacun de ces territoires, plusieurs ensembles comprenant des prairies, des milieux aquatiques et des haies ont été sélectionnés comme sites d’étude.

Cette étude répond au constat, dressé en 2007, d’une dispersion et d’un manque de données exploitables tant sur les espèces que sur les fonctionnalités biologiques des milieux ou les effets des mesures en cours.

L’objectif est de mettre en place une méthodologie d’évaluation et de suivi de la biodiversité en termes de fonctionnalités à partir de protocoles communs, et d’autre part de créer une dynamique forte de mutualisation et de partage de connaissances.

Concrètement, des sites ont été choisis, sur lesquels les experts et universitaires ont réalisé des inventaires portant sur différents groupes, sur plusieurs années et sur les mêmes lieux, et ce parfaitement identifiés : ce sont les sites témoins.

En 2007 et 2008, afin de réaliser ces objectifs, le CORELA a réuni six universitaires et un groupe de travail, plus large, regroupant experts et associations naturalistes. En 2010 et 2011, les protocoles étant opérationnels, le programme sites témoins a été appliqué à l’ensemble des six lieux présélectionnés entre Montsoreau et l’océan.

Le suivi des « Sites témoins » a permis d’enrichir la connaissance sur les fonctionnalités biologiques, les différents milieux, la faune et la flore qu’ils abritent, les interrelations qui les lient.

Ainsi le travail a montré que le nombre d’espèces présentant un statut de protection n’est pas nécessairement synonyme d’une plus grande biodiversité, lorsque l’on ne se limite pas aux groupes les plus couramment étudiés, et que les milieux gérés en extensif peuvent présenter des diversités comparables aux milieux naturels. Cette nouvelle démarche permettra d’adapter les mesures de préservation non plus à une seule espèce mais aux fonctionnalités des diverses mosaïques.

Afin de valoriser cette opération, différentes communications scientifiques sont prévues. Les résultats seront également présentés aux communes et feront l’objet d’un document d’information.

Publication du recueil : 2013

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS