La toponymie des zones humides & marais

Partez à la découverte de l'histoire de votre territoire à travers la toponymie des zones humides & marais.

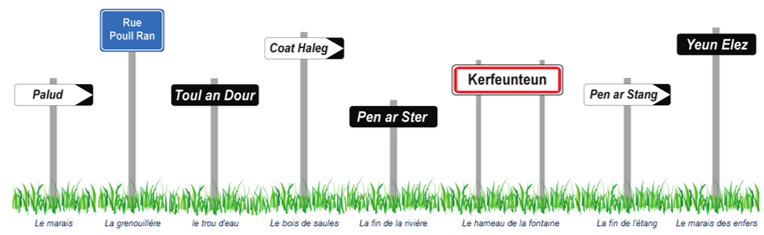

Le but de la toponymie est de donner un sens aux mots qui n’en ont pas ou plutôt qui n’en ont plus (Tuaillon, 2002). Quand les Hommes, ont par le passé donné à un lieu une désignation précise, ils savaient que le mot choisi avait un sens qui convenait à ce lieu. C’était donc un choix motivé. Or, si cette motivation peut être encore consciente aujourd’hui, elle s’est souvent éteinte si bien que bon nombre d’entre nous, ne connaissent pas l’origine des noms de lieux qu’ils fréquentent ou habitent. Les toponymes sont gardiens des formes les plus anciennes, avec parfois des surprises quand on en découvre l'étymologie. La connaissance des langues régionales est bien la clé de la compréhension des toponymes, qu'ils se présentent sous la forme d'un terme unique.

Carte topographique actuelle « zones humides et marais » (2023)

Le centre de ressources milieux humides a produit, une carte topographique qui repère et recense de façon thématique des toponymes1 liés aux zones humides et marais que les habitants ont le souhait de conserver et partager (OpenStreetMap). Déclinés et regroupés sous divers items thématiques2, cette cartographie met en exergue certains indices laissés par notre société, au fil du temps, en ce qui concerne la présence des zones humides et marais sur nos territoires vécus. Aussi, l’observateur pourra se rendre compte que de nombreux espaces, urbanisés ou pas au cours du XXe siècle, portent des noms associés aux zones humides et marais : rue des Sagnes, chemin des Fanges, ville de Pau etc. Mais que ces marqueurs témoignent aussi de la disparition ou de la conservation de ces milieux naturels.

Carte topographique actuelle « zones humides et marais »

Moins de la moitié des toponymes (460/1060 toponymes) en lien avec les milieux humides ont pu être identifiés sur Open StreetMap, ce qui représente 3454 occurrences . Pour autant, cette carte ne prétend pas à l’exhaustivité. D’abord, les toponymes sélectionnés et géolocalisés ici s’appuient sur un recensement des toponymes extraits du document "Les noms de lieux en France. Glossaire de termes dialectaux", rédigé par André Pégorier et publié par l’IGN (2006). Ce document ainsi que la liste des toponymes extraits sont mis à disposition de l’observateur. Le document de l’IGN permettra ainsi à l’observateur de connaitre l’origine « régionale » d’un toponyme tout en s’apercevant, par la visualisation cartographique proposée, que de nombreux toponymes ont été transportés d’une région à l’autre.

Grace au document d’extraction, l’observateur pourra se saisir plus rapidement de la liste, des définitions des toponymes liés aux zones humides & marais et de ceux géolocalisés sur OpenStreetMap.

Par ailleurs, cette représentation, parce qu’elle n’est qu’une représentation et donc une traduction, s’appuie sur un classement généraliste conçu de façon à conserver une certaine souplesse et à mobiliser des items accessibles à tous (adresses postales, villes etc.) afin de faciliter la visualisation, la compréhension et l’utilisation de la carte à des fins diverses. Ce classement est organisé sous forme de calques (loisirs, patrimoines naturels etc.) afin que l’observateur puisse accéder plus facilement aux informations qui l’intéressent. Réalisée à partir de l’outil Umap-OpenStreetMap (outil collaboratif), la géolocalisation des toponymes a également pour limite les bases de données et l’identification des lieux par l’outil, mais ce type de carte ‘non officielle’ permet en effet de faire jaillir des quartiers informels, invisibles sur les cartes étatiques, mais aussi de promouvoir des toponymies vernaculaires et alternatives... Ainsi à l’absence de lieux interrogés s’ajoutent les données erronées qui ont donné lieu, parfois, à des modifications manuelles.

Nous invitons également, l’observateur à consulter en parallèle de ce travail, les travaux réalisés par l’IGN, le cadastre ainsi que les anciennes cartes de Cassini et d’état-major.

L'ANCT, estime que la grande majorité des communes auront rejoint le programme d'adressage, d'ici 2027. Il pourrait être intéressant de faire une analyse de la BAN d'ici 2030 pour voir les effets positifs ou négatifs de ce programme sur la toponymie des zones humides & marais.

|

La toponymie à l'heure de l'adressage

"De nos jours, la densification des communes et la numérisation des services rendent obsolète le système reposant sur la description imprécise et parfois arbitraire d'un lieu d'habitation. Nommer et numéroter les voies selon un modèle standardisé suppose que certains services ne reposent plus sur l'interconnaissance, considérée comme acquise ou évidente en milieu rural. Le succès d'OpenStreetMap, lancé par un ingénieur britannique en 2004, qui se définit comme un projet collaboratif de cartographie en ligne utilisant des données libres pour constituer une base de données géographiques du monde (relevés GPS, manuels, photographies aériennes ...), a poussé l’État a lancer lui-même, à partir de 2014, un chantier d'adressage d'envergure. Si, jusque là, la loi n'imposait qu'aux communes de plus de 2000 habitants (environ 15% des municipalités) la nomination des rues et la numérotation des bâtiments, l'article 169 de la loi 3DS (pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, qui vise à répondre aux besoins des collectivités locales), proclamée le 21 février 2022, oblige depuis 2024, l'ensemble des quelque 34 800 communes de France à s'y conformer progressivement. La Poste estime de son côté que le nombre de bâtiments sans adresse précise a été divisé par 2 depuis 2016, passant en dessous du million et demi. Une assistance pédagogique est prévue par l'ANCT à travers des échanges, des webinaires, des vidéos de démonstration [...] L'outil proposé "Mes adresses" est une plateforme en ligne qui permet aux communes de gérer leur "base adresse locale" (BAL). Début septembre 2024, 67% des communes avaient publié une BAL dans la base d'adresse nationale [...]" Selon Frédéric Giraut, professeur de géographie politique et spécialiste des questions de développement territorial (qui dirige depuis 2022 la chaire Unesco en toponymie de Genève), "Si la question n'est pas de discuter le bien-fondé du chantier d'adressage français, il est certain que ce changement de paysage toponymique n'est pas à prendre à la légère : décliner le lieu ou l'on habite fait partie de l'identité et est largement présent dans les usages quotients ; en cela, il définit une forme de rapport au monde. [...] Le sujet de la conservation des noms de lieux dits, qui a donné lieu à des crispations dans certains communes, montre l'attachement des habitants à l'histoire du territoire [...] L'usage de l'outil d'adressage, décidera s'ils passeront à la trappe dans les prochaines décennies ; car de référentiels essentiels, ils deviendront des référentiels optionnels. Frédéric Giraut déplore également que les pouvoirs publics n'aient pas profité de l'opération pour effectuer un diagnostic toponymique local, y compris en incluant les habitants qui auraient voulu "jouer le jeu". [...] Les autorités locales n'ont pas conscience des enjeux que représente l'adressage ou n'ont pas envie d'ouvrir des dossiers politiques - puisque nommer est un sujet politique, on le voit notamment avec la question des langues régionales [...] Ce chantier d'adressage représente une étape importante, à fort enjeu social, historique et politique." |

Quelques éléments quantitatifs accompagnant la lecture de la carte topographique actuelle "zones humides et marais"

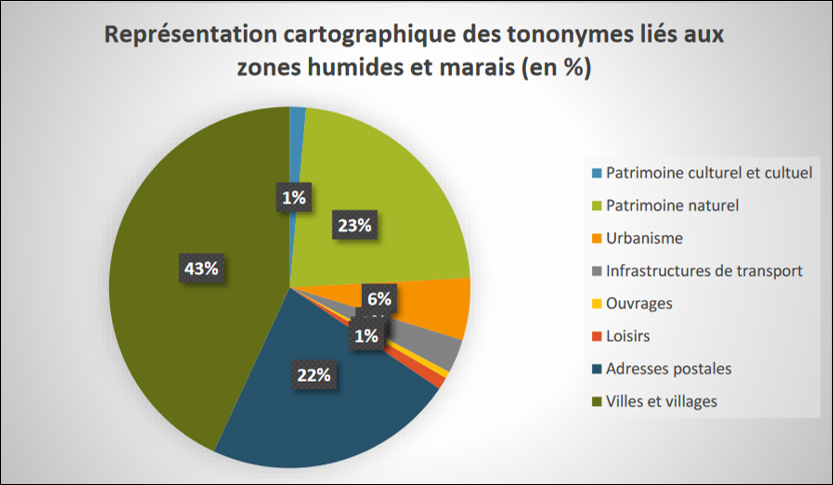

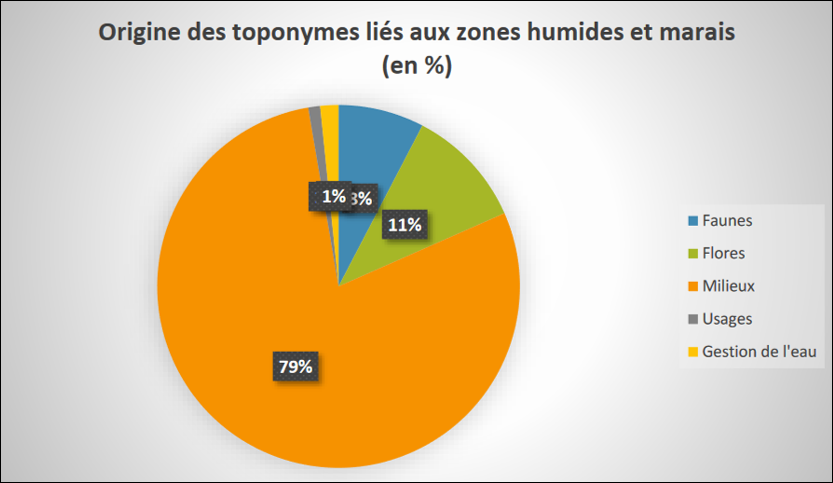

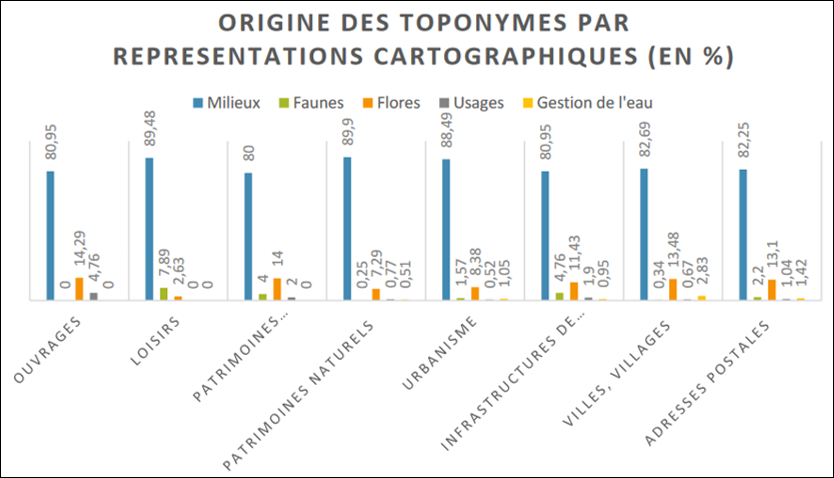

L'ensemble des graphiques ci-dessous proposent une lecture quantitative et croisée des données observables sur la carte topographique actuelle « zones humides et marais » (2023).

- Le graphique 1 représente la part des toponymes repérés sur le territoire français par domaines de visualisation topographiques présents sur la carte (loisirs, urbanisme etc.).

- Le graphique 2 donne une répartition de l’origine des toponymes liés aux zones humides et marais (faune, flore etc.).

- Le graphique 3 tend à une lecture croisée de ces deux premiers éléments.

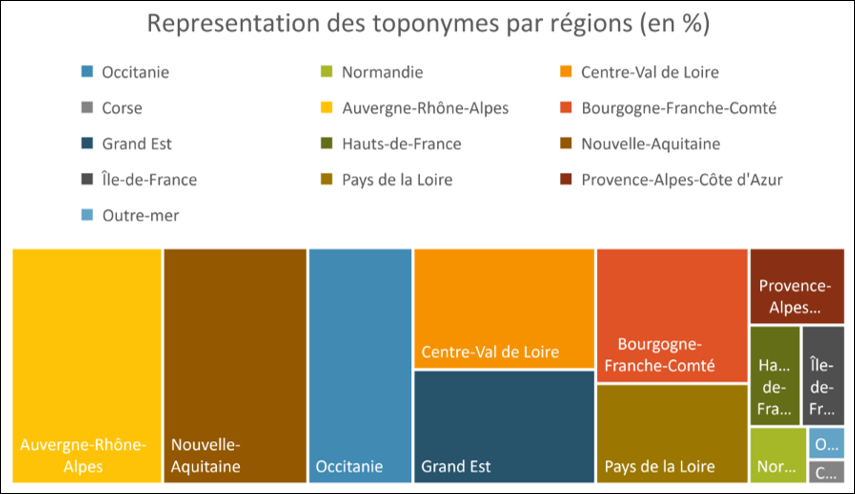

- Le graphique 4 donne une représentation de la répartition de l’ensemble des toponymes par régions.

Exemple de lecture : 6% des 3454 toponymes marqués (occurrences) sur la carte (graphique 1) sont aujourd’hui des noms donnés à du bâti (écoles, Ephad, lotissements etc.) (graphique 2). 8.38% de ces 6% sont des toponymes faisant référence à la flore des zones et humides et marais (graphique 3), sachant que 11% des 3454 toponymes (occurrences) renvoient à un toponyme lié à la flore des zones humides et marais (graphique 2)

Graphique 1

Graphique 2

Graphique 3

Graphique 4

1 Un toponyme est un nom de lieu tandis que la toponymie est l’étude des noms de lieux

2 Visibles dans la légende de la carte

En savoir plus

- Site Blog de la Chaire UNESCO en Toponymie inclusive “Dénommer le Monde”

- Commission nationale de toponymie du conseil national de l'information géolocalisée

- Toponymie des zones humides dans la ribère entre Toulouse et Bordeaux

- Toponymie des zones humides en Gascogne

- Le vocabulaire toponymique des zones marécageuses et des eaux dormantes en Champagne-Ardenne

- Les noms des lieux en Camargue - Toponymie

- Problèmes hydronymiques. A propos de “ Ganne ” lieu humide

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire Extrait de "l'éléphant" n° 50 - printemps 2025 :

Extrait de "l'éléphant" n° 50 - printemps 2025 :

RSS

RSS