Etude ds protections de berge et zones d'érosion de l'Allier alluvial

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

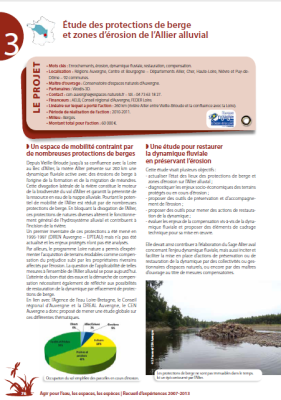

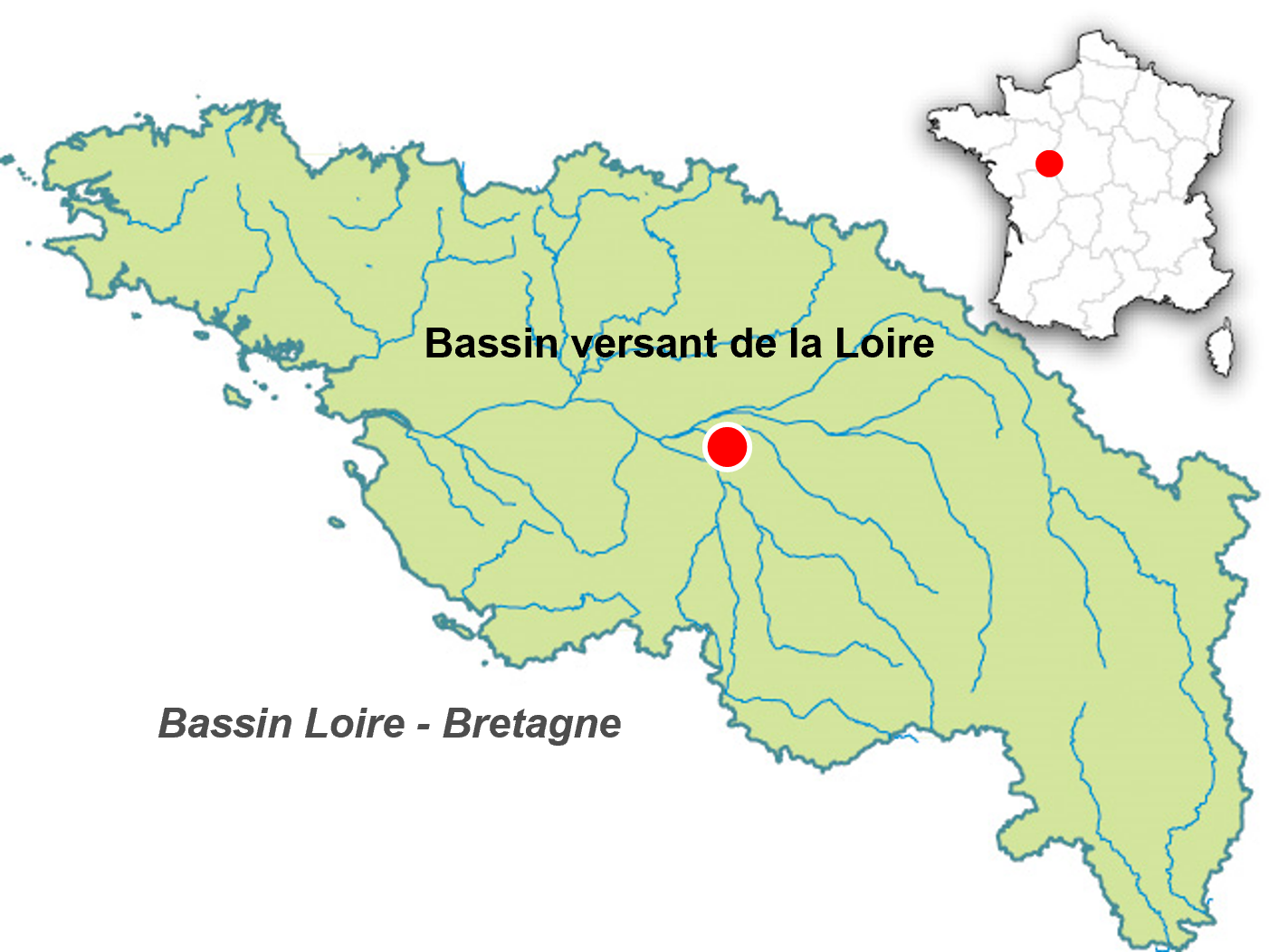

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La rivière Allier présente sur 260 km une dynamique fluviale active avec des érosions de berge à l’origine de la formation et de la migration de méandres.

Cette divagation latérale de la rivière constitue le moteur de la biodiversité du val d’Allier et garantit la pérennité de la ressource en eau de la nappe alluviale. Pourtant le potentiel de mobilité de l’Allier est réduit par de nombreuses protections de berge. En bloquant la divagation de l’Allier, ces protections de natures diverses altèrent le fonctionnement général de l’hydrosystème alluvial et contribuent à l’incision de la rivière.

Une étude pour restaurer la dynamique fluviale en préservant l’érosion visait plusieurs objectifs :

- actualiser l’état des lieux des protections de berge et zones d’érosion sur l’Allier alluvial ;

- diagnostiquer les enjeux socio-économiques des terrains protégés ou en cours d’érosion ;

- proposer des outils de préservation et d’accompagnement de l’érosion ;

- proposer des outils pour mener des actions de restauration de la dynamique ;

- évaluer les enjeux de la compensation vis-à-vis de la dynamique fluviale et proposer des éléments de cadrage technique pour sa mise en œuvre.

Elle devait ainsi contribuer à l’élaboration du Sage Allier aval concernant l’enjeu dynamique fluviale, mais aussi inciter et faciliter la mise en place d’actions de préservation ou de restauration de la dynamique par des collectivités ou gestionnaires d’espaces naturels, ou encore par des maîtres d’ouvrage au titre de mesures compensatoires.

L’inventaire des protections et zones d’érosion a été réalisé à l’étiage 2010 par le CEN Auvergne avec l’aide d’un bureau d’étude. Les 260 km de cours d’eau ont ainsi été parcourus en canoë durant 22 jours et les protections de berge ont été localisées par GPS et décrites selon une grille d’indicateurs, permettant de qualifier leur nature et d’évaluer leur efficacité de protection et leur état de conservation. Des prospections complémentaires à pied ont également été menées.

L’inventaire a permis de recenser 790 protections de berge et 25 digues pour un linéaire total de berges protégées de 120 km. Cela représente 23 % du linéaire cumulé des deux rives de l’Allier en analyse brute. En considérant le linéaire de berge effectivement soustrait à la dynamique (méandre entier bloqué par une protection à son extrémité amont, épis bloquant un linéaire important), on peut évaluer le linéaire de rivière où l’érosion latérale est bloquée à 50 % du linéaire total de l’Allier alluvial.

La définition des propositions de préservation et restauration a nécessité le croisement des données précédentes avec le cadastre et l’identification foncière des propriétés publiques sur l’Allier alluvial dans les cinq départements concernés. Un programme pluriannuel d’achat des zones érodables a été proposé pour préserver et restaurer ces dynamiques. Si quelques acquisitions ponctuelles sont en cours sur les zones d’érosion grâce au projet des CEN d’animation foncière sur les zones humides, une politique globale d’acquisition des zones érodables reste encore à mettre en place.

Publication du recueil : 2013

Préservation de l'espace de mobilité de l'Allier

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 5670.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

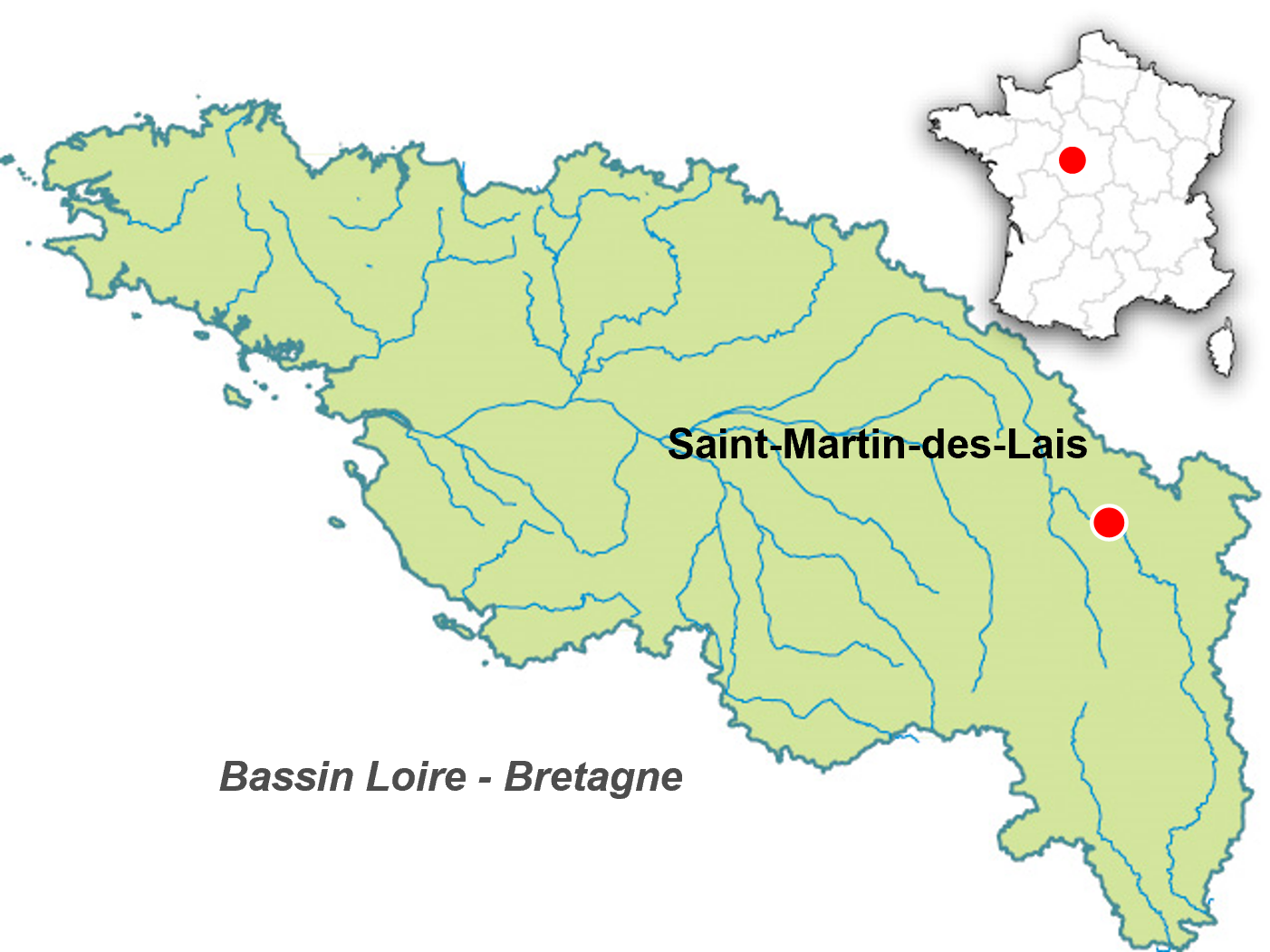

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Sur les dix-huit zones d’intervention du Contrat nature Val d’Allier, quatre présentent un enjeu particulièrement fort en termes de dynamique fluviale et de préservation de l’espace de mobilité. Sur ces quatre zones, la dynamique fluviale passée a généré des conditions propices à l’exploitation de la ressource en eau (alluvions grossières avec une bonne circulation de la nappe alluviale). On y retrouve donc plusieurs zones de captages d’eau potable.

Les actions ont démarré pour certains de ces sites dès le début des années 1990. Le long travail de concertation mené grâce au plan Loire a permis d’aboutir à de nombreuses actions opérationnelles et consensuelles. L’objectif principal portait sur l’acquisition foncière de terrains érodables pour compenser le préjudice subi par les propriétaires riverains, garantir la préservation de la dynamique et démontrer la viabilité de l’acquisition et de la gestion durable de ces terrains plutôt que leur protection contre l’érosion par des enrochements de berge. Pour poursuivre et conforter ces actions dans la phase 2008-2013 du plan Loire, les Conservatoires et la LPO Auvergne ont élaboré un contrat pluriannuel sur le Val d’Allier en Auvergne.

Ce projet aura permis de nombreuses réalisations sur les quatre sites concernés :

- D’un point de vue de l’animation et de la concertation : de nouveaux partenariats ont permis 82 hectares de maîtrise d’usage supplémentaires, un partenariat autour d’un projet de captage intégrant la prise en compte de la dynamique fluviale, un projet de classement du site en Réserve naturelle régionale, une convention de gestion de cinq ans pour une parcelle de 68,45 ares avec reconstitution d’une forêt alluviale, signature de 4 baux ruraux à clauses environnementales.

- Par ailleurs, de nombreux suivis ont été réalisés sur la durée du contrat (avifaune, castor et loutre, amphibiens, insectes, végétaux…).

- En termes de communication, une plaquette de valorisation du Val d’Allier brivadois a été publiée.

Acquisition foncière de parcelles situées dans l'espace de mobilité du fleuve Loire

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 115.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Sites du conservatoire d'espaces naturels de l'Allier et de Bourgogne |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

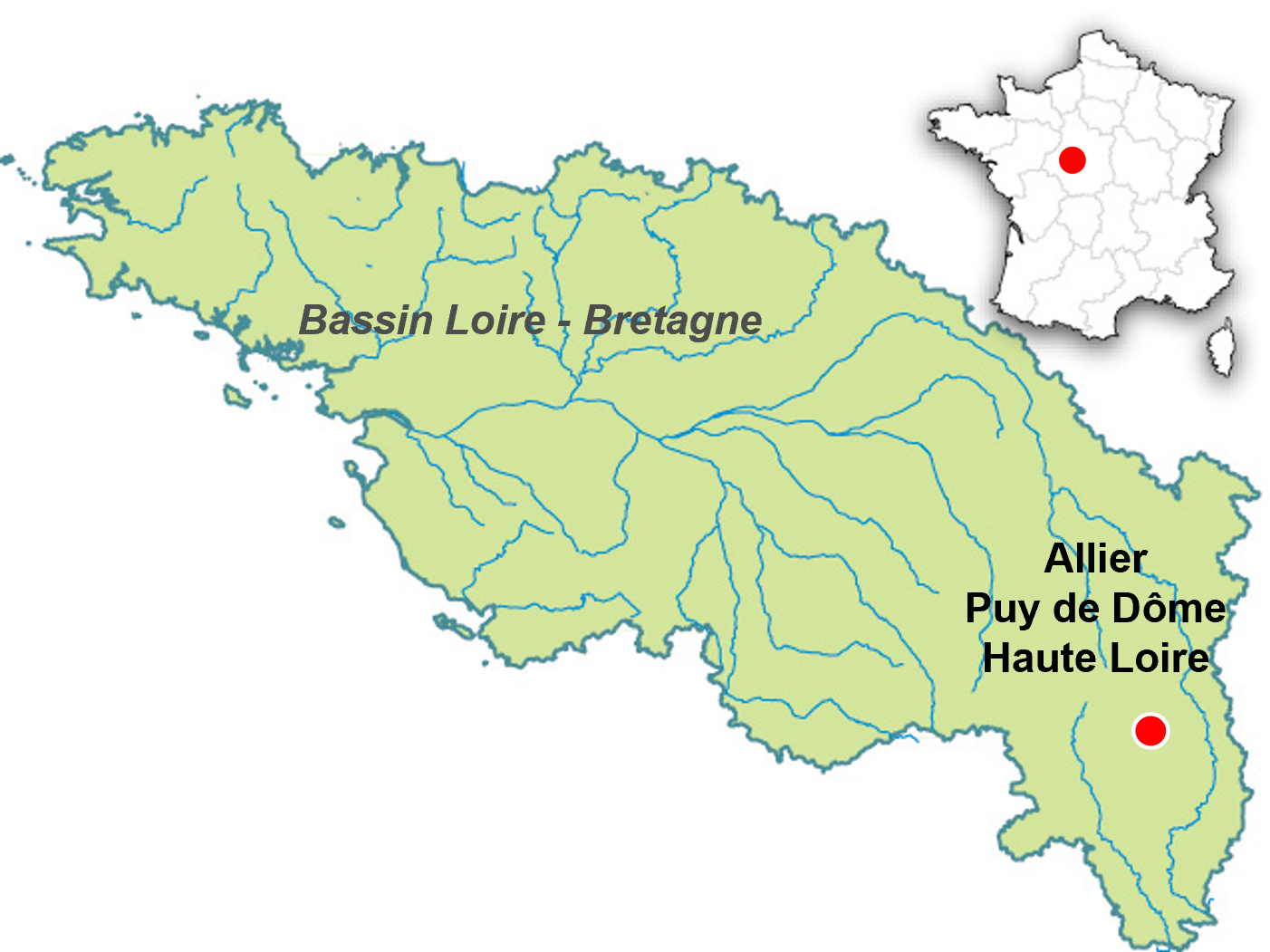

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | SAINT-MARTIN-DES-LAIS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les méandres des Germains correspondent à une vaste zone alluviale située au cœur de la Loire des méandres. Secteur à dynamique latérale active et peu contraint par les digues, la divagation du lit permet l’érosion des berges et la recharge sédimentaire de la Loire. Cette dynamique génère une mosaïque de milieux naturels, dont certains sont d’intérêt communautaire.

La maîtrise des terrains riverains du fleuve est l’outil le plus pertinent pour le maintien de l’espace de mobilité, car elle permet de sécuriser sur le long terme la divagation du lit. Pour mener à bien ce projet d’acquisition, il convenait de pouvoir associer les acteurs locaux, les riverains et les partenaires techniques et financiers pour leur présenter les enjeux de préservation du patrimoine naturel et l’importance d’une maîtrise foncière forte pour conduire une gestion conservatoire et durable.

La localisation inter-régionale des méandres des Germains nécessitait également d’informer les partenaires institutionnels des régions Auvergne et Bourgogne.

Une première réunion d’information, organisée par le CEN Allier et le CEN Bourgogne, a permis de présenter les enjeux de conservation du patrimoine naturel mais également d’étudier les différents scénarii d’acquisition tant au niveau des porteurs du projet que des sources de financements potentielles. Les dossiers de demande de financements ont alors été construits en faisant intervenir l’Agence de l’eau et des fonds européens (FEDER), ainsi qu’une part d’autofinancement des communes.

Un peu plus de trois années se sont écoulées entre la mise en vente des terrains et l’achèvement des opérations d’acquisition (54 ha acquis en automne 2011 pour Saint-Martin-des-Lais et 61 ha acquis en mars 2012 pour Vitry-sur-Loire). Les deux communes, une fois propriétaires, ont signé avec le CEN Allier des baux emphytéotiques de dix-huit ans (Saint-Martin-des-Lais) et trente ans (Vitry-sur-Loire). Une gestion adaptée sera ainsi mise en place par le Conservatoire sur ces terrains.

Publication du recueil : 2013

Forêts alluviales: habitats patrimoniaux du bassin de la Vienne

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | VIENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les forêts alluviales ont subi une forte détérioration au cours du siècle passé et le département de la Vienne n’a pas échappé à ces disparitions qui affectent sur son territoire les 5 sous-bassins versants du basin de la Loire. Il subsiste malgré tout quelques-unes de ces forêts encore bien préservées, souvent là où elles sont peu accessibles à la fréquentation humaine, comme les îles des rivières Vienne et Gartempe dont certaines ont été identifiées au sein des inventaires ZNIEFF. Elles abritent alors de nombreuses espèces patrimoniales.

Ce projet a pour objectif principal de localiser les habitats naturels répondant à la définition des forêts alluviales, mais également de dresser un état des lieux de la situation actuelle de ces zones alluviales à l’échelle départementale. Il s’agit, à l’issue des prospections de terrain, de proposer des mesures de gestion adaptées à l’ensemble ou à une partie des sites menacés ou dégradés. Les opérations mises en œuvre sont les suivantes :

- Entre 2008 et 2009 : réalisation de l’inventaire sur le lit majeur et le lit mineur des cours d’eau principaux du bassin de la Vienne, à partir d’une première identification sur photos aériennes. Seuls les boisements denses plus larges que la ripisylve ont été pris en compte.

- Avril et juin 2008 et 2009 : prospections de terrain afin de vérifier la présence de forêts alluviales et d’effectuer un relevé phytosociologique selon le protocole Loire nature.

- 2009 : analyse de l’état de conservation des différentes forêts alluviales en partenariat avec les syndicats de rivières, et rédaction des notices de gestion pour la préservation et la restauration de ces habitats à l’échelle des différents bassins versants étudiés.

- 2011 : présentation des préconisations de gestion aux différentes structures identifiées comme pouvant avoir une activité de gestion des milieux naturels et notamment des forêts alluviales.

- 2012 : concrétisation d’un projet de restauration sur la commune de Naintré.

- 2012 : mise en place de suivis écologiques pour évaluer la gestion réalisée sur ces espaces et l’évolution de leur état de conservation

- Identification de 2 partenaires pour la maîtrise foncière ou d’usage de sites : le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes et le Conseil général de la Vienne dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels sensibles.

Observatoire de l'avifaune nicheuse des grèves sur le bassin de la Loire

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Du fait de leur géomorphologie, la Loire et l’Allier possèdent des milieux particuliers que sont les îles et bancs de sables peu ou pas végétalisés. Ces formes mobiles accueillent une biodiversité remarquable dont certaines espèces d’oiseaux marins, devenues emblématiques du bassin de la Loire. Toutes sont protégées et certaines sont inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. Le bassin de la Loire a donc une forte responsabilité pour la conservation de ces espèces à l’échelle nationale et européenne.

Afin de définir une stratégie de conservation globale et concertée des espèces d’oiseaux patrimoniales nichant sur les grèves de la Loire, plusieurs objectifs guident les différents axes de travail :

- coordonner le réseau d’acteurs ;

- assurer un suivi concerté des populations d’oiseaux afin de mieux appréhender certains facteurs influençant l’évolution des effectifs ;

- renforcer les actions de protection et de gestion ;

- développer les actions et outils de sensibilisation et de communication ;

- étudier l’évolution des grèves.

La coordination régionale LPO Pays de la Loire s’appuie sur dix associations locales pour la mise en œuvre des actions de l’Observatoire. Les animateurs des sites Natura 2000 ainsi que les DREAL et DDT sont également associés aux réflexions globales.

En 2011 et 2012, des comptages concertés ont été réalisés par les associations partenaires sur la Loire et l’Allier afin d’estimer au mieux les effectifs nicheurs de sternes et de laridés. D’autres suivis ont été mis en œuvre hors des cours d’eau sur le bassin de la Loire. Les colonies utilisant des sites artificiels ont également été comptabilisées pour mesurer leurs rôles dans la dynamique des populations. Afin d’estimer le succès de reproduction des espèces, certains départements effectuent des suivis complets sur quelques colonies. Dans le département du Maine-et-Loire, un protocole de suivi des dérangements, visant à estimer l’importance de ce facteur dans la dynamique des populations, a été testé. Les suivis précis de la reproduction n’ont permis d’avoir que des résultats partiels sur quelques colonies et le protocole testé en Maine-et-Loire pour mesurer l’importance des impacts liés aux dérangements n’a pas permis d’obtenir de résultats à l’échelle du département.

Parallèlement, un état des lieux des outils existants (panneaux, plaquettes de sensibilisation, outil de suivi de la gestion des milieux, etc.) a été réalisé. Par ailleurs, une synthèse sur les arrêtés de protection de biotope spécifiques aux espèces nicheuses sur les grèves a permis de dresser un bilan à l’échelle du bassin de la Loire. Suite à la synthèse sur les outils utilisés, cinq mille autocollants destinés à être apposés sur les canoës et kayaks ont été réédités et deux chartes graphiques ont été définies afin d’homogénéiser les panneaux de signalisation : l’une pour les sites faisant l’objet d’un APPB et l’autre pour les sites non protégés.

Enfin, concernant l’évolution des bancs de sable, six sites de référence ont été identifiés et font l’objet d’analyses diachroniques sur la base de différents indicateurs. Les résultats sont attendus pour 2013.

Publication du recueil : 2013

Coordination du réseau Mammmifères du bassin de la Vienne

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le castor et la loutre d’Europe, mammifères inféodés aux zones humides, étaient présents historiquement sur la totalité du territoire national. La valeur commerciale de leur épaisse fourrure, entre autres facteurs, a motivé leur chasse et leur piégeage, poussant ces espèces au bord de l’extinction jusqu’au siècle dernier. Ce n’est que dans les années 1970-1980, suite aux actions menées par les associations de protection de la nature, que ces deux espèces regagnent petit à petit leurs anciens territoires. Le bassin de la Loire joue alors un rôle important dans cette reconquête.

Le réseau mammifères du bassin de la Loire a ainsi vu le jour en 2005 dans le cadre du plan Loire grandeur nature, avec pour fi nalité d’aider à évaluer la mise en œuvre des politiques publiques nationales et européennes et à définir des priorités d’intervention au niveau du bassin versant.

Pour cela, le réseau vise deux objectifs spécifiques :

- l’acquisition et la valorisation des connaissances sur les espèces patrimoniales (castor et loutre d’Europe) ;

- le partage des connaissances avec un public varié (gestionnaires, décideurs, acteurs locaux, partenaires du réseau, grand public) par le biais d’outils et d’actions de communication adaptés.

Le bilan des connaissances sur ces espèces a fait l’objet d’une publication collective en 2011 qui a réuni plus de soixante-dix auteurs appartenant à soixante organismes différents. L’ouvrage présente la biologie, l’écologie des espèces et une gestion des milieux aquatiques qui leur soit favorable. La répartition du castor et de la loutre est détaillée, département par département, avec des cartes et des illustrations. Cette publication sert ainsi d’ouvrage de référence sur la répartition et la connaissance du castor et de la loutre sur le bassin de la Loire. Elle a vocation à être réactualisée pour la période 2011-2013.

Les stages ont permis de former plus de cent personnes qui participent aujourd’hui à l’actualisation des connaissances sur ces espèces.

Publication du recueil : 2013

Suivi de la colonisation du castor et de la loutre sur le bassin de la Vienne

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | VIENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le castor et la loutre sont deux espèces patrimoniales liées aux milieux aquatiques, protégées au niveau national et européen (annexe II de la directive communautaire Habitats, faune, flore). Elles sont aujourd’hui en phase d’expansion sur le bassin de la Vienne.

Ce projet a pour objectif premier de suivre et de favoriser la colonisation et le maintien de ces espèces patrimoniales, non seulement dans les zones déjà fréquentées, mais aussi dans celles qui sont susceptibles de les abriter à l’avenir. Ceci passe par une série de mesures de conservation et de restauration des milieux d’accueil, ainsi que par l’aménagement des infrastructures hydrauliques pour permettre la libre circulation des espèces. Il s’agit également de créer un réseau d’observateurs à l’échelle départementale, ce qui nécessite des formations préalables.

Le suivi de la colonisation nécessite des prospections de terrain pour la recherche d’indices de présence. Celles-ci ont été réalisées entre 2008 et 2011 pour les deux espèces.

Pour le castor, outre le suivi du front de colonisation, il s’agissait de localiser les terriers et de caractériser les habitats favorables. La caractérisation des habitats du castor a été réalisée sur quatorze cours d’eau. Une carte de répartition départementale a été établie au 31 décembre 2011. Des îles riches en saules sont des gîtes particulièrement favorables au castor. Ces îles doivent donc être préservées ponctuellement sur l’ensemble des cours d’eau viennois. Afin de faciliter la maîtrise foncière de ces îles par le Conseil général, et en accord avec les communes concernées, une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles (la ZPENS) pourrait être créée.

La méthodologie appliquée pour l’étude de la répartition de la loutre s’appuie sur le protocole standard UICN adapté au département de la Vienne. Les prospections ont porté sur quarante et un cours d’eau et ont donné lieu à une carte de répartition en décembre 2011.

Parallèlement, des formations à la reconnaissance des indices de présence des deux espèces ont été organisées : huit à destination des bénévoles, et cinq lors de sorties communes avec les techniciens de rivières, piégeurs et agents de l’ONCFS et de l’ONEMA. Enfin, cette action s’est accompagnée d’animations à destination des scolaires et du grand public afin de faire connaître ces espèces emblématiques.

Publication du recueil : 2013

Action pour la conservation du pélobate brun

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 100.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Nationale |

| Autres | Réserve naturelle nationale de Chérine |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | INDRE |

| Localisation | MEZIERES-EN-BRENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le pélobate brun (Pelobates fuscus) est une des espèces les plus menacées de France. Cet amphibien d’Europe centrale n’est en effet plus connu que de quelques très rares stations d’Alsace et de Lorraine. En 1984, une station a été découverte dans l’Indre en Brenne, séparée du reste de l’aire de distribution par un hiatus de plusieurs centaines de kilomètres. En 2010, l’espèce a également été trouvée dans le Loiret. Le pélobate brun se rencontre dans des plaines aux sols sableux faciles à fouir, au voisinage des pièces d’eau.

Le projet vise à rechercher l’espèce dans les habitats voisins aux conditions comparables, réaliser des comptages des mâles chanteurs, réunir des informations sur les conditions d’observation. Ce recueil d’informations doit permettre de mieux connaître l’espèce afin de maintenir ou d’adapter les mesures de gestion dans les sites qu’elle fréquente.

En 2008, la prospection standard menée depuis 2001 s’est poursuivie par :

- des écoutes nocturnes et diurnes sur les places de chant de mars à mai ;

- des recherches à vue des pontes et des adultes en déplacements migratoires en mars-avril.

Les autres espèces d’amphibiens et de reptiles ont aussi été recensées : ces données apportent des renseignements sur la modification du milieu et les chances de contacter le pélobate brun.

Ces prospections ont eu lieu au cours de huit soirées et quatre journées. Elles se sont étendues sur l’ensemble des sites où l’espèce était connue et les sites alentours.

De manière générale, les suivis réguliers ont montré la très grande rareté de l’espèce avec seulement trois observations directes depuis 1984 et quarante-six contacts auditifs entre 2000 et 2011. Soit une moyenne d’environ quatre mâles chanteurs notés chaque année, avec de plus des variations interannuelles des effectifs importantes, liées aux conditions climatiques et à l’assèchement plus ou moins précoce des places de chant.

Publication du recueil : 2013

Gestion des arrêtés de protection de biotopes ligériens des sternes sur le déprtements du Loiret

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

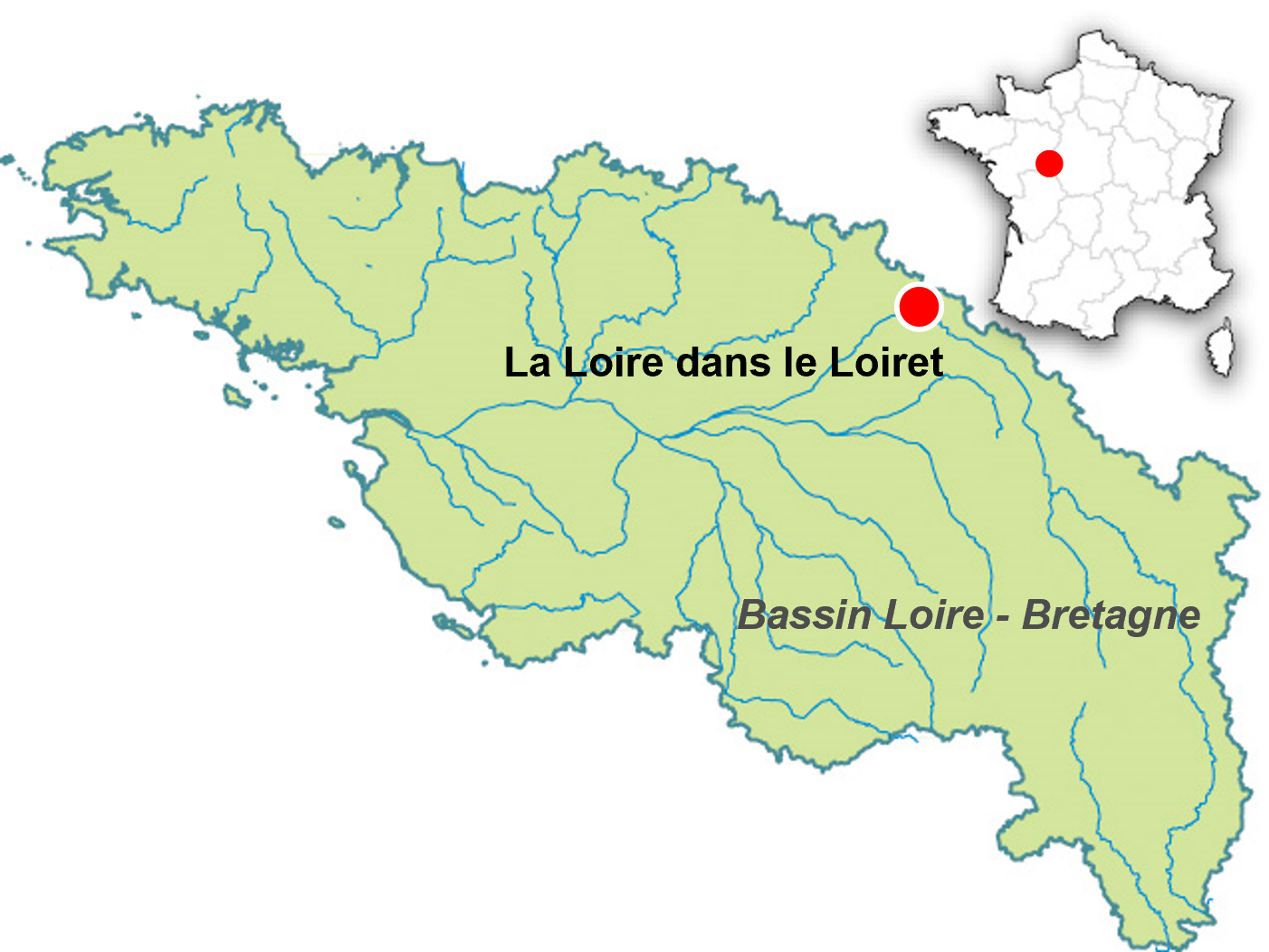

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Dans le Loiret, le lit mineur de la Loire dans son ensemble accueille plusieurs habitats d’intérêt communautaire et la nidification de plusieurs espèces dont la sterne. Le fleuve est également très fréquenté par les hommes et les mesures de protection se révèlent de plus en plus impératives.

Il s’agit de préserver du dérangement les sternes qui se reproduisent sur les îlots et grèves de la Loire. Cela passe par la sensibilisation des utilisateurs du fleuve, à travers rencontres et panneautage des îlots.

Le suivi des colonies de laridés est réalisé chaque année depuis les années 1980 par une dizaine d’observateurs. Les résultats font l’objet d’un rapport annuel. Les panneaux sont installés chaque année sur une dizaine de sites, correspondant aux colonies majeures les plus soumises au dérangement. Certains acteurs du canoë-kayak participent à ce panneautage. Près de 2 000 plaquettes ont été distribuées à environ quatre-vingts destinataires pour une diffusion plus large. Environ 500 autocollants ont été envoyés aux neuf loueurs de canoë-kayak du département.

Publication du recueil : 2013

Protection de berges à Nantes et création d'habitats à angéliques des estuaires

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2008 avril 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

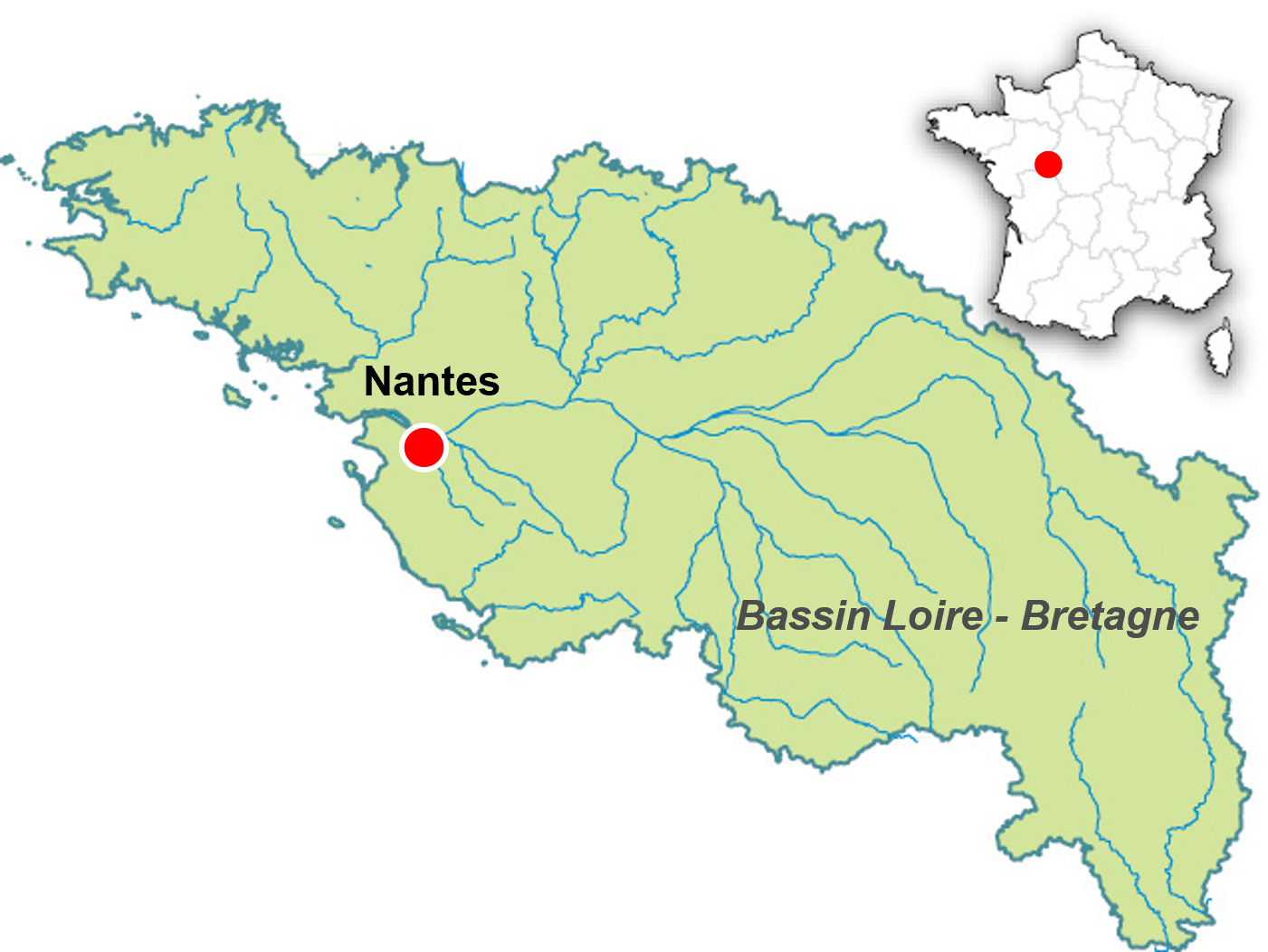

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | LOIRE-ATLANTIQUE |

| Localisation | NANTES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La Sèvre nantaise, en aval de Vertou, présente la caractéristique d’une eau saumâtre due aux marées qui y remontent car proche de l’embouchure de la Loire. La présence de plantes rares, comme le scirpe triquètre et surtout l’angélique des estuaires a mené à la définition d’un site Natura 2000.

Le mauvais état de la berge était néfaste au maintien de la mosaïque des milieux. En particulier, les habitats à scirpe triquètre et à angélique des estuaires s’en trouvaient considérablement réduits, en même temps que le chemin piétonnier était déstabilisé. En 2006, il a donc été décidé de protéger les berges de la Sèvre nantaise et de maintenir un chemin pédestre.

Ces travaux de restauration étaient justifiés par :

- la préservation de la biodiversité de cet espace fragile menacé par des encoches d’érosion et notamment le maintien des populations patrimoniales d’angélique des estuaires ;

- le maintien d’un accès sécurisé en bord de Sèvre sur le sentier existant, particulièrement fréquenté dans cette zone urbaine ;

- le renforcement des berges et la valorisation du paysage.

Les travaux forestiers sur la ripisylve ont consisté à éliminer les arbres mal placés ou défavorables au développement des hélophytes, des éclaircies ont été réalisées dans les peupleraies, les berges ont été renforcées ponctuellement. Enfin, la préservation des angéliques a impliqué la transplantation de pieds, la protection des pieds et leur suivi durant 3 ans.

Plus de 400 mètres de berges ont été consolidés et le chemin est aujourd’hui sécurisé.

Le recouvrement en angélique des estuaires est globalement supérieur à ce qu’il était avant travaux (152 pieds en août 2011 contre 130 en janvier 2008).

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS