Références au titre des directives européennes

Restauration du Marais d'Arleux

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 38.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

31000725

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Acquisition foncière, en vue de la démolition des chalets et cabanons et remise en état naturel des parcelles.

Résumé

La commune d’Arleux située entre Douai et Cambrai possède une zone humide d’environ 200 hectares, dont un marais communal de 38 hectares, et d’une rivière, le fossé d’Aubigny, qui évacue l’essentiel des eaux situées en amont d’Arleux.

Le problème du développement des habitations légères de loisirs non autorisés en zones humides est ancien et complexe.

Cet habitat, non assaini, est source de pollution des eaux et d’eutrophisation des plans d’eau de la Sensée. La commune d’Arleux s’est engagée dans une démarche composée de 3 volets :

• L’acquisition

• Les travaux de démolition et de remise en état du terrain

• La replantation d’arbres d’essence régionale adaptés au milieu

Au fur et à mesure des mises en vente, la municipalité s’est portée acquéreur sur les habitations légères de loisirs qui occupent le marais. L’acquisition effectuée, les habitations ont fait l’objet d’une démolition avec au préalable un désamiantage en respect des règles et mesures de sécurité. Une fois les parcelles à nues, des opérations de boisement furent menées.

Sur les 120 habitations initialement présentes, 80 ont été supprimées.

Ces différents travaux ont permis :

• de limiter l’érosion des berges par la création d’un boisement antiérosif,

• de renforcer la Trame verte et bleue

Cette reconquête du milieu naturel s’inscrit dans l’amélioration paysagère de chemins de randonnées pédestres repris au PDIPR régulièrement fréquentés par les associations de marcheurs.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

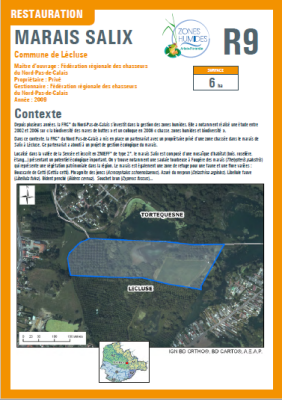

Restauration du Marais de Salix

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Débroussaillage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Milieux humides Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 6.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration du marais et des parcelles attenantes pour en optimiser le potentiel écologique, inscrire l'activité de chasse dans une démarche durable et sensisbiliser différents types de publics à la biodiversité des marais.

Résumé

Localisé dans la vallée de la Sensée et inscrit en ZNIEFF de type 2, le marais Salix est composé d’une mosaïque d’habitat (bois, roselière, étang…) présentant un potentiel écologique important.

Par manque d’entretien adapté, le marais a eu tendance à s’embroussailler. Cette évolution vers le stade forestier tend à réduire la diversité des habitats et par conséquent la diversité faunistique et floristique du site.

Le projet consiste à mettre en place une restauration du site en :

• optimisant le potentiel écologique du marais et des parcelles attenantes par une gestion adaptée des habitats de la faune et de la flore,

• inscrivant l’activité de chasse du site dans une démarche de chasse durable,

• sensibilisant différents types de public à la biodiversité du marais.

Sous la tutelle de la FRC du Nord-Pas-de-Calais, grâce à un premier inventaire écologique du site (faune et flore) et une collaboration active avec la propriétaire, plusieurs chantiers de restauration ont été mis en place.

Plusieurs chantiers nature ont été réalisés. Ils ont permis d’effectuer :

• du recépage de saules,

• du fauchage de roselière,

• de l’étrépage expérimental,

• la restauration d’une mare.

Le suivi s’effectuera au travers de l’application du plan de gestion écologique du marais. Il est actuellement en cours d’élaboration par la FRC du Nord-Pas-de-Calais. En parallèle un guide des bonnes pratiques relatif à la gestion des mares de huttes est en cours de finalisation. Il sera distribué à l’ensemble des chasseurs propriétaires d’une hutte dans la région et sera mis en ligne sur le site Internet de la Fédération régionale des chasseurs. Ce projet s’ajoute à l’organisation de journées de formation et à l’élaboration d’une exposition.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

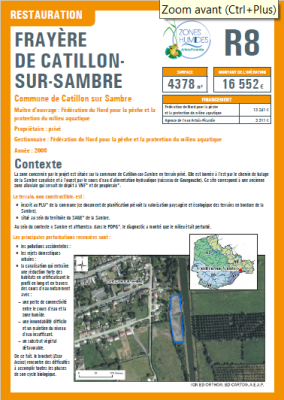

Restauration de la Frayère à brochet de Catillon-sur-Sambre

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 0.44 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 1 - Étangs d’aquaculture |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | PDPG, SAGE de la Sambre, PLU de la commune |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | CATILLON-SUR-SAMBRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et création de frayère à brochets pour protéger cette espèce et l'ensemble de son biotope.

Résumé

La zone concernée par le projet est située sur la commune de Catillon-sur-Sambre en terrain privé. Elle est bornée à l’est par le chemin de halage de la Sambre canalisée et à l’ouest par le cours d’eau d’alimentation hydraulique (ruisseau de Gourgouche). Ce site correspond à une ancienne zone alluviale qui servait de dépôt à VNF et de peupleraie.

L’objectif a été de restaurer une surface favorable à la reproduction des espèces piscicoles, notamment une frayère à brochet entre la Sambre et le ruisseau de Gourgouche.

Lors de l’achat du terrain, les propriétaires ont souhaité apporter une valorisation environnementale de leur parcelle et ont sollicité le Parc naturel régional de l’Avesnois. Les travaux ont permis de :

• Reprofiler la zone pour lui redonner son caractère humide

• Connecter la zone au cours d’eau en assurant une inondabilité compatible avec la période de reproduction du brochet

• Mettre en place des profils favorables à la mise ne place d’ne flore adaptée et diversifiée

La végétation s’est installée spontanément. Les zones latérales inondées temporairement sont constituées d’espèces hygrophiles. Les zones profondes accueilleront par la suite des espèces aquatiques telles que les nénuphars et les potamots et des espèces non fixées telles que les characées. Cette végétation servira de refuge aux alevins et aux invertébrés nécessaires à l’alimentation des jeunes brochets.

Afin d’évaluer la restauration, un suivi par pêche électrique a été mené dans le secteur. Il a permis de mettre en évidence plusieurs espèces avec notamment un brochet adulte géniteur et de la bouvière.

Une convention de gestion a été signée avec le propriétaire assurant ainsi la pérennité des actions entreprises. Différents suivis sont prévus afin d’évaluer l’efficacité de la restauration. Assurés par la Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ils seront axés sur :

• l’habitat, afin d’évaluer les surfaces productives de frayères,

• les niveaux d’eau, afin d’évaluer la fonctionnalité hydraulique de la frayère,

• les populations piscicoles via des pêches électriques, afin d’évaluer l’efficacité de l’annexe en qualité de frayère à brochet.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

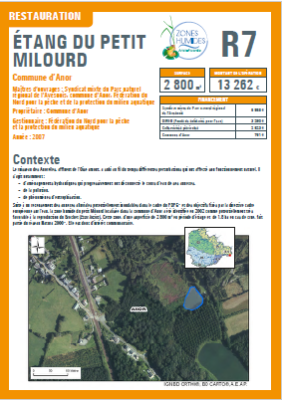

Restauration de l'étang du petit Milourd

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion des niveaux d'eau |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.28 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc Naturel Régional de l'Avesnois |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100511

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et création de frayère à brochets pour protéger cette espèce et l'ensemble de son biotope.

Résumé

L’objectif a été de restaurer une frayère à brochet en reconnectant la zone humide au ruisseau des Anorelles. En effet, les perturbations liées au busage en amont et en aval du site rendaient impossible toute migration latérale des géniteurs de brochets. La création d’une frayère à brochet revient à protéger l’ensemble de son biotope.

Pour restaurer cette fonctionnalité, c’est-à-dire pour permettre la reproduction du brochet, les quatre critères suivants devaient être pris en compte :

• la connexion entre le cours d’eau et la zone humide,

• l’inondabilité/submersibilité de la zone,

• le maintien des niveaux d’eau durant la période de fraie (40 jours),

• la présence d’une végétation amphibie sur laquelle les œufs pourraient se développer.

Les travaux ont consisté à supprimer les buses en amont en en aval de la zone afin de restaurer les connections entre la zone humide frayère et le cours d’eau.

Cette opération a été optimisée par la mise en place d’une échancrure de berge à l’amont pour :

• garantir l’inondation de la zone en période de crue,

• restaurer la connexion hydraulique naturelle à l’aval entre la rivière et la frayère.

Suite aux travaux, les premiers suivis ont montré une densité faible de fingerlings malgré la présence de reproducteurs.

Différents suivis ont eu lieu entre 2003 et 2008 portant sur l’évaluation biologique de la restauration de l’annexe alluviale en vue de la reproduction du brochet. Ce suivi a été réalisé par pêche électrique :

• en 2003 (avant travaux), le peuplement comprenait six espèces et était principalement dominé par du carassin ;

• en 2007 (après travaux), la population de fingerlings a été estimée à seize brochets pour 100 m2 ;

• En 2008, le peuplement piscicole était composé de quatorze espèces dont la bouvière (Rhodeus sericeus) inscrite à l’annexe II de la directive Habitat.

De plus, la variation des niveaux d’eau a permis l’apparition de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) et la Limoselle aquatique (Limosella aquatica).

Mise à part la gestion du vannage afin de garantir une immersion suffisamment longue permettant l’accueil des reproducteurs et le développement des œufs, aucune autre gestion de la zone n’est envisagée.

Le suivi du peuplement piscicole, qui avait jusqu’à présent été effectué par pêche électrique, va être remplacé par un protocole de présence/absence.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

Restauration du Programme mares

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Aménagement de dispositif pour abreuver |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2011 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8000007

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | BOULOGNE-SUR-MER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et création de mares et sensibilisation des acteurs

Résumé

Les mares du territoire du Parc naturel régional sont d’origine naturelle ou artificielle créées pour les usages domestiques comme l’abreuvement du bétail ou encore de réserve en cas d’incendie. Celles-ci participent incontestablement à l’accueil et au développement de la biodiversité (plantes, insectes, batraciens, oiseaux). Cependant, depuis plus d’un siècle, ces habitats se sont largement dégradés notamment par l’évolution des techniques agricoles ou un manque d’entretien. Le programme mares s’ouvre à l’ensemble des communes du territoire et vise à poursuivre les actions de restauration ou de création de mares et de sensibilisation des acteurs locaux à la biodiversité de cet élément du paysage rural.

Les enjeux de cette opération sont :

• d’améliorer la fonction d’accueil des mares pour la faune et la flore,

• d’assurer un réseau écologique de mares fonctionnel,

• de maintenir et développer leurs usages (abreuvement du bétail et de la faune sauvage, bassin tampon contre les inondations, mare incendie) pour garantir leur entretien à long terme.

Pour cela les objectifs sont :

• de préserver voire restaurer les mares existantes,

• d’en créer sur les secteurs où ces milieux ont disparu,

• d’augmenter la biodiversité des mares tout en maintenant un usage,

• d’améliorer la qualité de l’eau en diminuant les pollutions,

• de développer les actions de sensibilisation.

Les actions de restauration et de création de mares sont réalisées selon deux angles :

• en réponse à des demandes d’acteurs locaux, suite à une communication effectuée à travers les médias et autres sous réserve de la qualité du projet,

• en contactant les propriétaires de terrains situés sur des secteurs où la densité de mares est faible et où la restauration ou la création de mares serait nécessaire pour rendre viable le réseau de mares.

Une convention est passée pour dix ans avec chaque propriétaire ou exploitant concerné par des travaux. La gestion des mares est alors à la charge du propriétaire et doit respecter les principes de gestion écologique (ne pas épandre de produits chimiques dans le périmètre de la mare, ne pas introduire d’espèces végétales exotiques, etc.).

Les travaux sont réalisés par des engins adaptés et sont confiés à diverses entreprises en favorisant leur proximité géographique par rapport aux différents lieux d’intervention.

Sept projets de création/restauration ont été réalisés sur le territoire au cours de l’année 2008 et 29 projets en 2009, dont quatre mares en espace naturel, vingt deux mares en prairie, deux mares communales et une mare forestière.

Le suivi naturaliste sera renforcé afin de mesurer l’efficacité des travaux en faveur de la faune et de la flore. Il est déjà possible d’observer sur des mares creusées depuis plusieurs années la présence de larves d’amphibiens et des odonates adultes.

Le technicien assure dans le cadre de manifestations grand public de nombreux conseils sur la création ou l’entretien de mares et a conduit différentes animations dont la « Rando-mare ».

Publication du recueil : https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/recueil_doperations_en_zones_humides.pdf

Références au titre des directives européennes

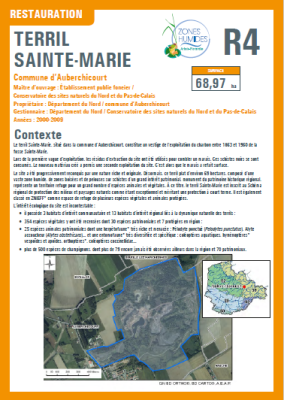

Restauration du Terril Sainte-Marie

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2000 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 68.97 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310014029

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | AUBERCHICOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réhabilitation du terrif pour préserver les habitats, la faune et la flore, sécuriser le site et favoriser l'accès du site au public.

Résumé

Le terril Sainte-Marie constitue un vestige de l’exploitation du charbon entre 1863 et 1960 de la fosse Sainte-Marie. Le site a été progressivement reconquis par une nature riche et originale. Désormais, ce terril plat d’environ 69 hectares, composé d’une vaste zone humide, de zones boisées et de pelouses sur schistes d’un grand intérêt patrimonial, monument du patrimoine historique régional, représente un territoire refuge pour un grand nombre d’espèces animales et végétales. L’intérêt écologique du site est incontestable.

Suite au projet de cession du terril Sainte-Marie à la commune d’Auberchicourt, l’État et le Département du Nord, dans le cadre des friches environnementales de l’ancien contrat de plan, ont inscrit l’opération de réhabilitation dans la programmation de l’EPF. Ainsi, dans le but de préserver les habitats, la faune et la flore, de sécuriser le site et de favoriser l’accès du site au public, un projet de réhabilitation du terril a été entrepris.

Préalablement au projet, une série d’inventaires a été effectuée afin de rendre compte de la biodiversité présente sur le site. Les travaux se sont réalisés en deux phases :

• Adoucissement des crètes, reprofilage des berges, aménagement de chemins, déboisement de friches, préservation de pierriers, réalisation de connexions entre les friches

• Poursuite des aménagements pour permettre l’accueil du public et favoriser la biodiversité.

Une augmentation de la diversité animale et végétale semble se dessiner au regard des suivis scientifiques actuellement menés. En effet, les travaux ont permis de multiplier et d’augmenter la surface de zone humide.

Les travaux de remise en état suite à la fin de l’exploitation réalisés en fin 2009 permettront de conforter les conditions favorables à l’accueil de certaines espèces nicheuses.

Le plan de gestion a été renouvelé en 2009 pour une durée de cinq ans. Sa mise en œuvre est assurée par le Département du Nord, le Conservatoire des sites naturels et la commune d’Auberchicourt.

Ces opérations consistent à :

• maintenir des zones ouvertes (milieu sec ou humide) par des débroussaillages, des fauches alternées avec exportation des produits de fauche et des expérimentations de gestion des pelouses sur schistes ;

• réaliser le suivi de l’évolution de la biodiversité sur le site (recensements, inventaires, suivis) ;

• entretenir les installations et les espaces ;

• veiller au respect du bon usage du site

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

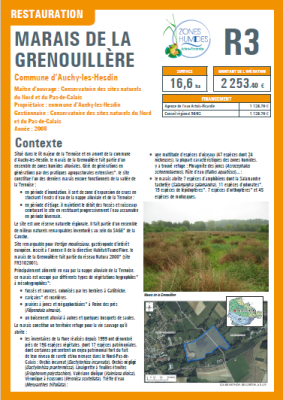

Restauration du Marais de la Grenouillère

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur drain souterrain |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Hydromorphologie Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 16.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3102001

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | AUCHY-LES-HESDIN |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration de l’alimentation en eau à l’intérieur du marais

Résumé

Le marais de la Grenouillère fait partie d’un ensemble de zones humides alluviales. Géré de générations en générations par des pratiques agropastorales extensives, le site constitue l’un des derniers marais encore fonctionnels de la vallée de la Ternoise :

• en période d’inondation, il sert de zone d’expansion de crues en stockant l’excès d’eau de la nappe alluviale et de la Ternoise

• en période d’étiage, il maintient le débit des fossés et ruisseaux ceinturant le site en restituant progressivement l’eau accumulée en période hivernale.

Le site est une réserve naturelle régionale. Il fait partie d’un ensemble de milieux naturels remarquables inventoriés au sein du SAGE de la Canche.

Le projet vise à la restauration de l’alimentation en eau à l’intérieur du marais. En effet, une partie du site était sujette au drainage, ce qui limitait l’expression des cortèges floristiques et faunistiques liés aux milieux humides para tourbeux (découverte d’un ancien réseau de drainage encore fonctionnel parcourant le site depuis la Ternoise jusqu’au ruisseau de la Grenouillère).

Afin d’effectuer la restauration hydraulique de la zone, le Conservatoire des sites a souhaité supprimer ce réseau pour redonner un aspect naturel à la zone et restaurer l’alimentation naturelle du marais.

Cette opération a permis :

• de restituer au marais l’eau qui a été captée et ainsi augmenter l’humidité de la zone de source,

• la mise en place d’une végétation typique plus hygrophile (herbier à Callitriche notamment),

• d’optimiser la fonction de laminage des crues et d’étalement des apports d’eau du marais vers le ruisseau.

D’autres travaux de restauration sont en cours de réflexion :

• le bouchage d’un fossé drainant actuellement l’aulnaie marécageuse sur le marais,

• la mise en place d’une passe à poissons en aval du site au niveau du barrage de la Ternoise pour permettre la libre circulation des poissons. Ce projet est porté par le Syndicat mixte du SAGE de la Canche et la FDPPMA

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

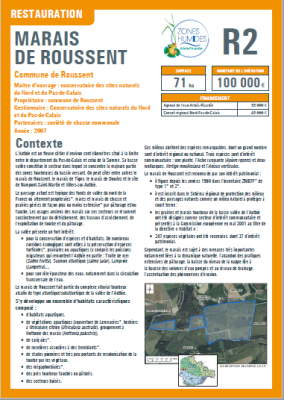

Restauration du Marais de Roussent

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion en futaie |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 71.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100492

|

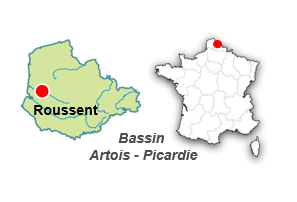

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | ROUSSENT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et gestion d’une mosaïque de milieux ouverts favorables aux espèces patrimoniales, en effectuant notamment du déboisement de saulaies et du débroussaillage pour restaurer et maintenir des habitats remarquables, et permettre l’amélioration de la connaissance de la diversité biologique et du fonctionnement écologique du site et la sensibilisation des acteurs locaux ainsi que des usagers à la valeur patrimoniale du marais et à sa fragilité pour assurer ensemble sa préservation à long terme.

Résumé

Le marais de Roussent fait partie du complexe alluvial tourbeux alcalin de type atlantique/subatlantique de la vallée de l’Authie, et s’y développe un ensemble d’habitats caractéristiques composé d’habitats et de végétations aquatiques, de roselières, de prés tourbeux fauchés ou pâturés, de secteurs boisés. Ces milieux abritent des espèces remarquables, dont un grand nombre sont d’intérêt régional ou national. Cependant, le marais est sujet à des menaces très importantes notamment liées à la dynamique naturelle, l’abandon des pratiques extensives de pâturage, la baisse du niveau de la nappe liée à la hausse des volumes d’eau pompés et au réseau de drainage, l’accentuation des phénomènes d’érosion.

La commune de Roussent, propriétaire de ce marais, a confié la gestion de ce site en 2000 au Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais pour une durée de dix ans renouvelables. Les objectifs sont les suivants :

• la restauration et la gestion d’une mosaïque de milieux ouverts favorables aux espèces patrimoniales, en effectuant notamment du déboisement de saulaies, du débroussaillage et par la création de gouilles. L’objectif est de restaurer et maintenir des habitats remarquables, garant du développement d’une faune et d’une flore remarquable ;

• l’amélioration de la connaissance de la diversité biologique et du fonctionnement écologique du site ;

• la sensibilisation des acteurs locaux ainsi que des usagers à la valeur patrimoniale du marais et à sa fragilité pour assurer ensemble sa préservation à long terme.

Des opérations de débroussaillage ont été menées selon 2 méthodes :

• la méthode manuelle avec exportation

• la méthode chimique par dévitalisation des souches après débroussaillage

Environ 1000 m2 de gouilles ont été créés et plus de 13 000 m2 de végétations ouvertes (prairies et roselières tourbeuses) ont été restaurés.

La restauration écologique du marais de Roussent est un chantier à long terme du fait de la complexité technique d’intervention sur ce site et des coûts induits. La réflexion s’engage aussi dans l’intégration de ce site dans le fonctionnement global de la vallée de l’Authie en lien avec la mise en place du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Authie, du réseau Natura 2000 ou encore de la Trame verte et bleue. Le renouvellement du plan de gestion du marais de Roussent couvre actuellement la période 2007-2011.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

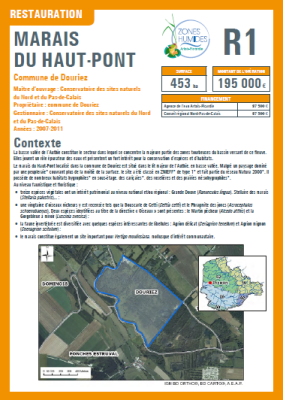

Restauration du Marais du Haut Pont

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion en futaie |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 453.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013693

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | DOURIEZ |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réhabiliter hydrologiquement et écologiquement ce marais en exploitant la peupleraie et en favorisant l’expression d’habitats naturels d’intérêt communautaire aujourd’hui absents ou disparus : les habitats naturels de milieux ouverts tourbeux ou para-tourbeux.

Résumé

La basse vallée de l’Authie est constituée de nombreuses zones tourbeuses du bassin versant de ce fleuve. Elles jouent un rôle épurateur des eaux et présentent un fort intérêt pour la conservation d’espèces et d’habitats. Le marais du Haut-Pont a été classé en ZNIEFF de type 1 et fait partie du réseau Natura 2000. Une convention de gestion écologique du marais du Haut-Pont a été signée entre la commune de Douriez et le Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 2006 et un plan de travail a été validé pour une durée de cinq ans. Le projet consiste à réhabiliter hydrologiquement et écologiquement ce marais qui a été en grande partie dégradé par des usages inappropriés, notamment la plantation d’une peupleraie. L’objectif est de retrouver un bon état écologique pour le site en exploitant la peupleraie et en favorisant l’expression d’habitats naturels d’intérêt communautaire aujourd’hui absents ou disparus : les habitats naturels de milieux ouverts tourbeux ou para-tourbeux.

Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs actions ont été définies :

• réduction de 80% du couvert de peupliers par leur exploitation, avec un encadrement ponctuel de l’ONF,

• gestion par broyage et fauche des rejets,

• mise en place d’une gestion conservatoire par fauche exportatrice et/ou pâturage extensif.

L’exploitation des peupliers a été définie sur quatre lots et le produit de la vente du bois a été réinvesti par la commune dans la réhabilitation du marais. Les opérations ont commencé en 2007 et sont prévues sur cinq années.

Les critères d’évaluation en place sont les suivants :

• évolution des niveaux piézométriques,

• surfaces de marais ouvert restaurées,

• évolution des populations d’espèces indicatrices (notamment Vertigo moulinsiana),

• apparition/disparition d’espèces.

Des travaux d’éclatement des souches et de broyage de la végétation sont prévus afin de finaliser les opérations. Ils permettront de limiter les rejets et ainsi de faciliter la gestion future.

Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un pâturage adapté et/ou d’une fauche afin de maintenir le milieu ouvert par endroit, l’objectif étant de conserver une mosaïque d’habitats. Ces opérations permettront de restaurer le milieu et de contenir les saules qui risquent de refermer rapidement le milieu en l’absence des peupliers.

La mise en place d’aménagement pour le public n’est pas envisagée. Il s’agit en priorité de restaurer écologiquement le marais et de créer un outil de sensibilisation à la préservation de la nature.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

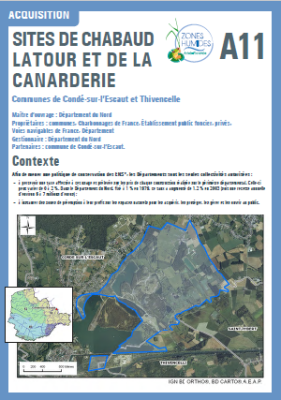

Acquisition foncière des Sites de Chabaud-Latour et de la Canarderie

Page mise à jour le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1989 septembre 2003 |

| Surface concernée par les travaux | 200.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | CONDE-SUR-L'ESCAUT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Obtenir la maitrise foncière de l'espace pour protéger les zones humides et préserver le patrimoine naturel qu'ils abritent avant d'entreprendre un programme de renaturation.

Résumé

Le Département du Nord a mené une politique de conservation des ENS dans la vallée de l’Escaut afin de compléter, dans un premier temps, la maîtrise du foncier entreprise par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut sur l’étang d’Amaury et ses rebords et, dans un second temps, protéger l’unité foncière des anciennes Houillères de bassin Nord-Pas-de-Calais sur le site de la fosse Ledoux.

Il s’agissait de protéger le terril et ses abords (friches minières et étangs d’affaissement) et de permettre son apport dans le patrimoine collectif.

Dans ce sens, l’assemblée départementale délibéra le 4 juin 1998 et les 30, 31 janvier 1989 pour la mise en zone de préemption de 101,20 ha sur la commune de Condé-sur-l’Escaut et de 39,71 ha sur la commune de Thivencelle. Ces zones de préemption ont été créées avec l’accord des communes concernées. Une extension du périmètre de la zone de préemption a été réalisée sur 342 hectares suite à la délibération de l’assemblée départementale en date du 29 septembre 2003.

Aujourd’hui, les acquisitions à l’amiable sur le secteur de Chabaud-Latour et sur les marais de la Canarderie a permis au Département du Nord de se rendre propriétaire d’un ensemble foncier de plus de 200 hectares. Il est aussi gestionnaire de 6 ha de terrains appartenant aux VNF.

Publication du recueil : 2010

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS